日本ユニセフ協会専務理事 早水研よりご支援者の皆さまへ

ご支援の御礼と協会の取り組み

日本ユニセフ協会

専務理事 早水 研

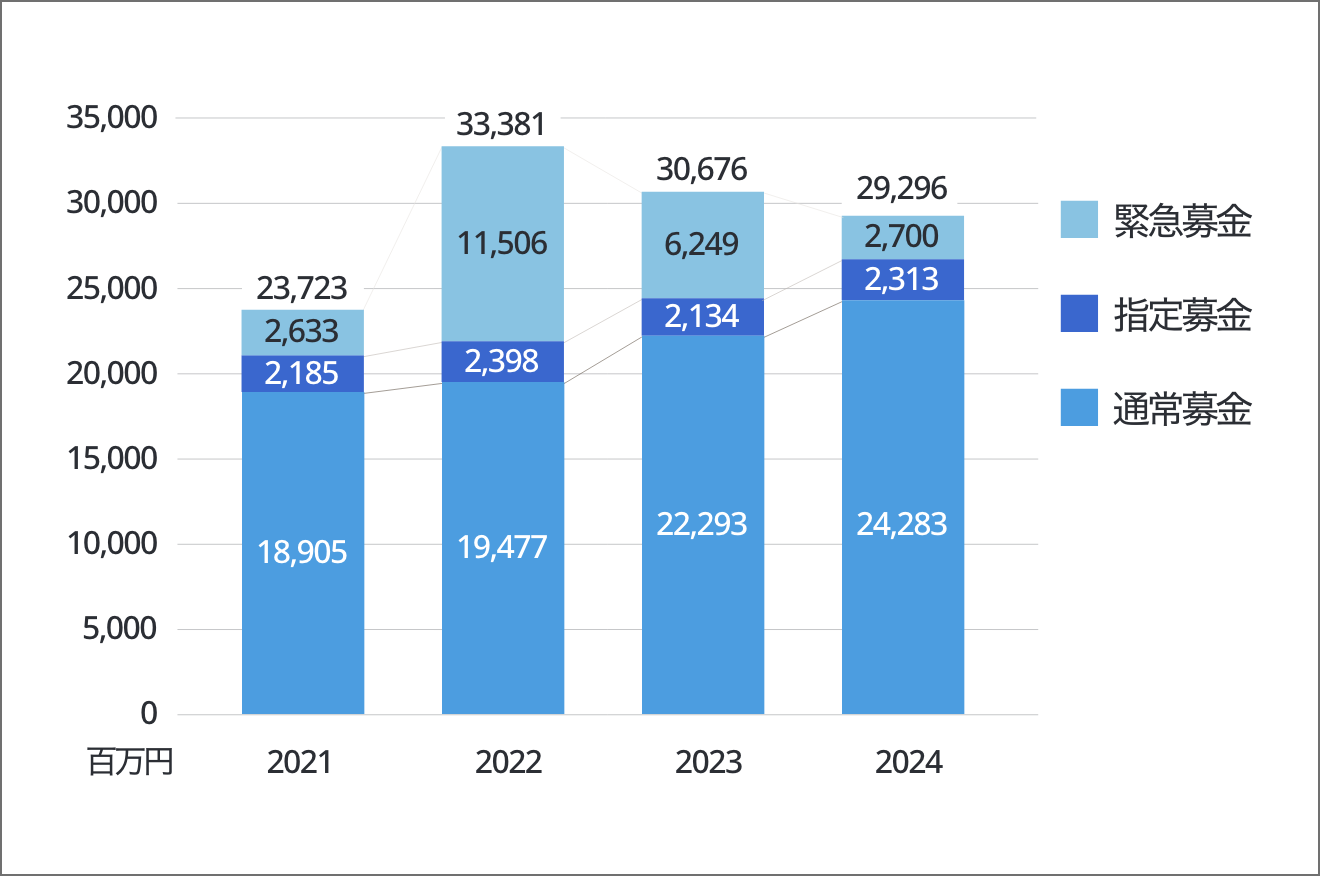

募金額の推移(2021~2024年)

2024年は元日夕方に発生した能登半島地震からはじまり、ウクライナやガザの紛争、トルコ・シリア大地震の影響などが続き、貧しい国々の子どもたちへの支援が困難になる懸念がありました。しかし、マンスリー・サポーターの皆さまの継続的なご支援と、遺贈や相続財産の寄付が大きく増えたおかげで、使途を限定しないユニセフ募金額は前年比20億円増の242億円となり、過去最高となりました。

「for every child」を掲げ、「一人ひとりすべての子どもの権利を守る」ことを使命とするユニセフにとって、この募金はきわめて重要なものであり、ユニセフ・ファミリー全員が心から感謝しております。

上記グラフを見ると、ウクライナ紛争が急激に拡大した2022年から3年目で緊急募金が元のレベルに戻りましたが、通常募金は着実に増え続けていることが分かります。これは、支援してくださる皆さまの深い理解とご協力があってこその結果です。本当にありがとうございました。

「ユニセフ募金」は、ユニセフと日本ユニセフ協会への信頼の証です。その広がりのためには、テレビCMやダイレクトメールなどを通じた募金活動だけでなく、当号特集「想いの歴史」で触れているように、さまざまな世代に向けて長年にわたって続けてきた広報活動や啓発活動も大切な役割を果たしています。

子どもの権利条約が国連で採択されて35年、日本で批准されて30年を迎えた昨年の9月には、こども家庭庁との共催、文部科学省の後援で「こどものけんりプロジェクト」がスタートしました。

このプロジェクトでは、まず、子どもたち自身が自分に人権があることを学び、周りのおとなや友達に自分の意見を言うことの大切さを伝えます。そして、小学生向けに4年前からはじまった「子どもの権利教育」、さらに自分が暮らす社会と世界、地球まで対象を広げて考えるための中学生向け「SDGs教育」へと広がっていきます。これらの活動は、次世代の子どもたちが自分と他人の権利を理解し、積極的に社会に貢献できる力を育むことをめざしています。

外務省、文科省、こども家庭庁と長谷部誠大使が参加した「こどものけんりプロジェクト」報道発表会(2024年7月)

募金活動

募金活動

広報活動

広報活動

アドボカシー活動

アドボカシー活動

啓発活動

啓発活動