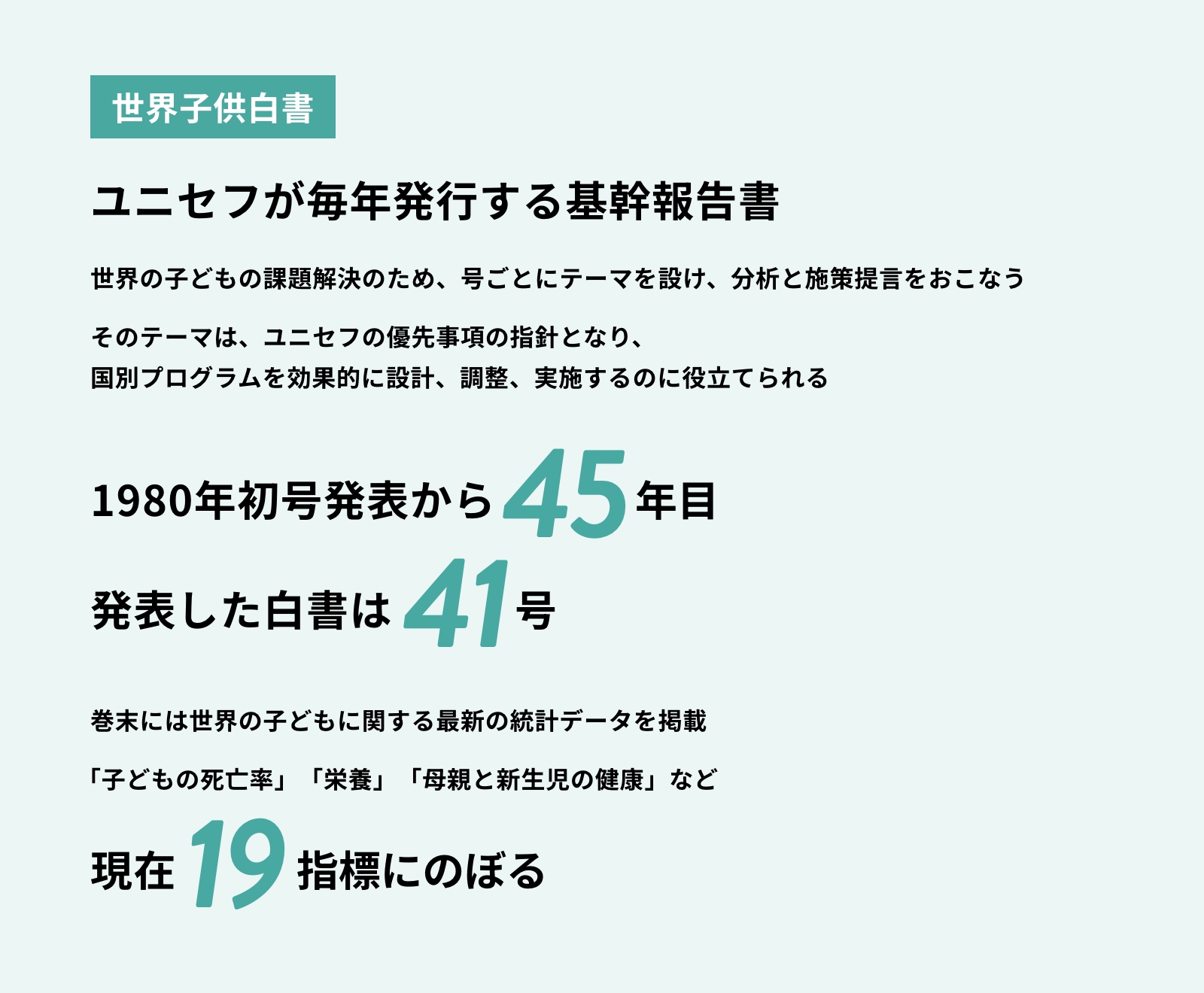

世界子供白書…ユニセフが1980年以来発行を続ける「基幹報告書」と呼ばれる出版物。毎号、世界の子どもたちに影響を与えるさまざまな課題を包括的に分析し、課題克服のための政策や施策を提言している。

『世界子供白書』最新版やバックナンバーはこちらからPDFにてご覧いただけます。

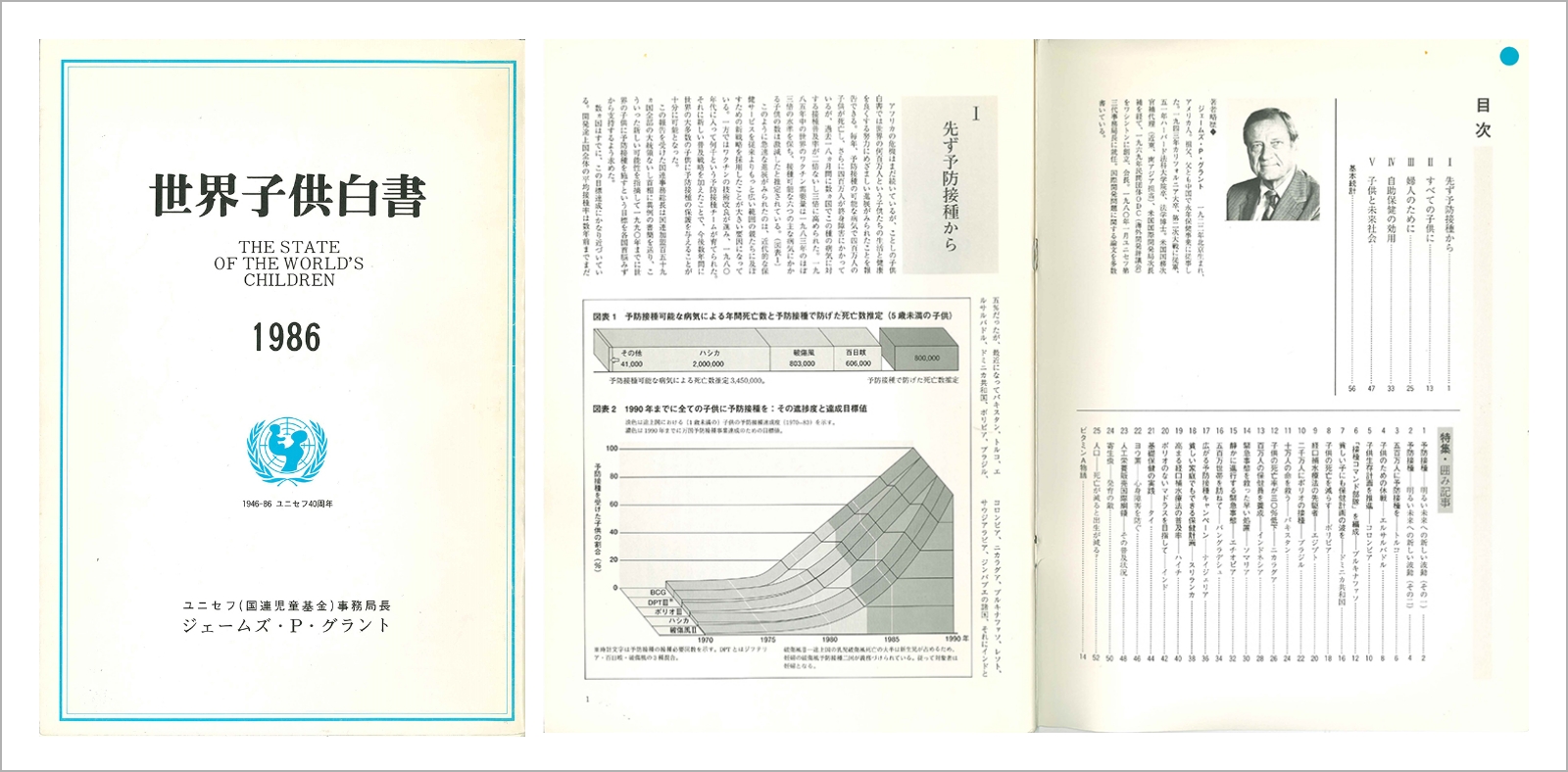

1980年、ユニセフがはじめて発表した『世界子供白書』は、「来たる2000年に向けて」と題する次の文章ではじまっています。

「国際児童年である昨年(1979年)生まれた1億2200万人の子どもたちのうち、生後一年が経った現在、すでに10人に1人がこの世にいない。その1200万人の子どもたちは、ほぼ全員、貧しさという刃物で命を落とした。貧困のナイフに刺されて死んだのである。生活必需品に手が届かないほど絶対的な貧困。(中略)人類がこれまで地球上に文明を築き上げてきたと気取ることをあざ笑うかのような、不必要な貧困である。

次ページ以降で本報告書が語ることの核心は、以下の信念とそれを裏付ける証拠である。(中略)ユニセフは、〝世界は貧困を克服する態勢を整えた〟と考える。世界には(貧困を克服するための)資源と知識がある。おそらく人類史上はじめて、大規模な飢餓や人々の健康を脅かす状況や非識字の問題に対して、決定的な一歩を踏み出す態勢を整えているのだ。

だから〝課題が克服できるか否か〟が問題なのではない。〈私たちの知恵と意志〉が問われているのだ。」

このような言葉とともに、ユニセフが展開したのが「子どもの生存革命」と銘打った世界キャンペーンでした。1980年代、子どもの死亡数の削減を最優先課題とし、「乳幼児の成長観察」「経口補水療法」「母乳による育児」「予防接種の普及」という4つの支援策を柱としたこの大規模キャンペーンの幕開けが、『世界子供白書』の発表だったのです。

80年代末から90年代頭にかけ、歴史的なターニングポイントとなった「子どもの生存革命」の成果が次第に上がるなか、1989年の国連総会で「子どもの権利条約」が採択されます。続く1990年には、日本を含む71カ国の首脳が参加した「子どものための世界サミット」が開催され、「子どもの生存、保護及び教育に関する世界宣言」が採択されました。

こうしてユニセフが取り組むべき新たな、そして多様な優先課題が明らかになっていった90年代以降の白書では、「紛争と戦争」「児童労働」「都市化」「障害のある子ども」「幼児期の発達」など、世界の子どもたちの多岐にわたる重要な問題を検証し、課題克服のための政策提言を続けています。

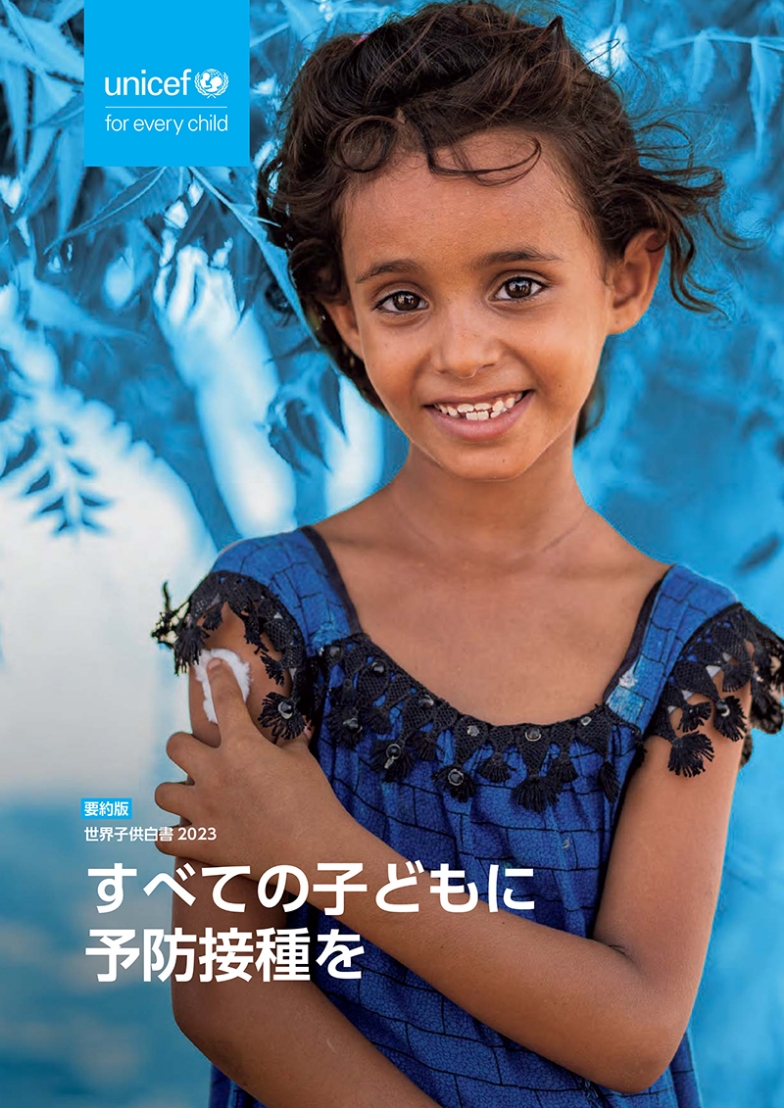

昨年11月20日(世界子どもの日)に発表された最新版『世界子供白書』のテーマは、「2050年の子どもたち」。特に先進国やアジア地域で進む人口構成の変化(少子高齢化)や気候危機と環境問題、そしてAIに代表される技術革新など、大きく急速に変化する子どもを取り巻く世界に焦点を当てました。

「現在の子どもたちは、気候危機からオンラインのリスクまで、数え切れない危うさに直面しています。これらの危険は今後さらに深刻化します。『世界子供白書』は、今日の世界のリーダーたちが下す決断、あるいは下さなかった決断が、将来子どもたちが受け継ぐ世界を形作ると訴えます。2050年をより良い未来とするためには、想像力だけではなく行動が求められているのです」(キャサリン・ラッセル ユニセフ事務局長)

初号の発表から45年。『世界子供白書』は訴え続けます。

─人類に知恵はある。問われているのは、その知恵を生かそうとする意思だ、と。

45年にわたる歴史の中で過去2回、日本で『世界子供白書』の発表がおこなわれたことがありました。1回目は、本号の特集ページでもご紹介した1987年版。日本が子どもの生存率の大幅な改善に成功したことがその理由でした。2回目は、その30年後の2017年。他国に較べ早くからインターネットと子どもの課題が表面化し、日本ユニセフ協会が他のユニセフ協会や現地事務所に先駆けて政府やICT業界などと連携した取り組みを進めていたことから、「デジタル世界と子どもたち」と題した白書の発表の地として、ふたたび日本が選ばれました。