report

次の5年間の国の教育政策の方向性や目標などを定める『教育振興基本計画』。6月に決定された新たな計画に「子どものウェルビーイングの向上」が掲げられました。5月に開催したシンポジウムの内容をご紹介しながら、その意義をひも解きます。

子どものウェルビーイング(幸福度)は、ユニセフが報告書『レポートカード』シリーズなどを通して長年取り組んでいるテーマです。今回で4期目となる国の『教育振興基本計画』(以下、基本計画)ではじめてこの考え方が取り入れられ、ふたつの大きな柱のうちのひとつに掲げられました。それに先立つ5月、日本ユニセフ協会は「G7富山・金沢教育大臣会合応援事業」として、子どものウェルビーイングをテーマにオンラインシンポジウムを開催。国内外の専門家や教育現場の方々を交え活発な議論が行われ、国内外の多くの方にご視聴いただきました。

基本計画で示された「子どものウェルビーイングの向上」とは、どのようなものでしょうか。

子どものウェルビーイングの指標としてユニセフの報告書でも使われる「生活満足度」で国際比較すると、日本は下位になりがちです。もし皆さんが「あなたは今の生活全般にどのくらい満足していますか。0~10の数字で選んでください」と質問されたら、どうお答えになるでしょう。基本計画では、「そもそもこのような項目のみで日本の子どもたちのウェルビーイングを測ることができるのか?」という問いにも答えようとしています。

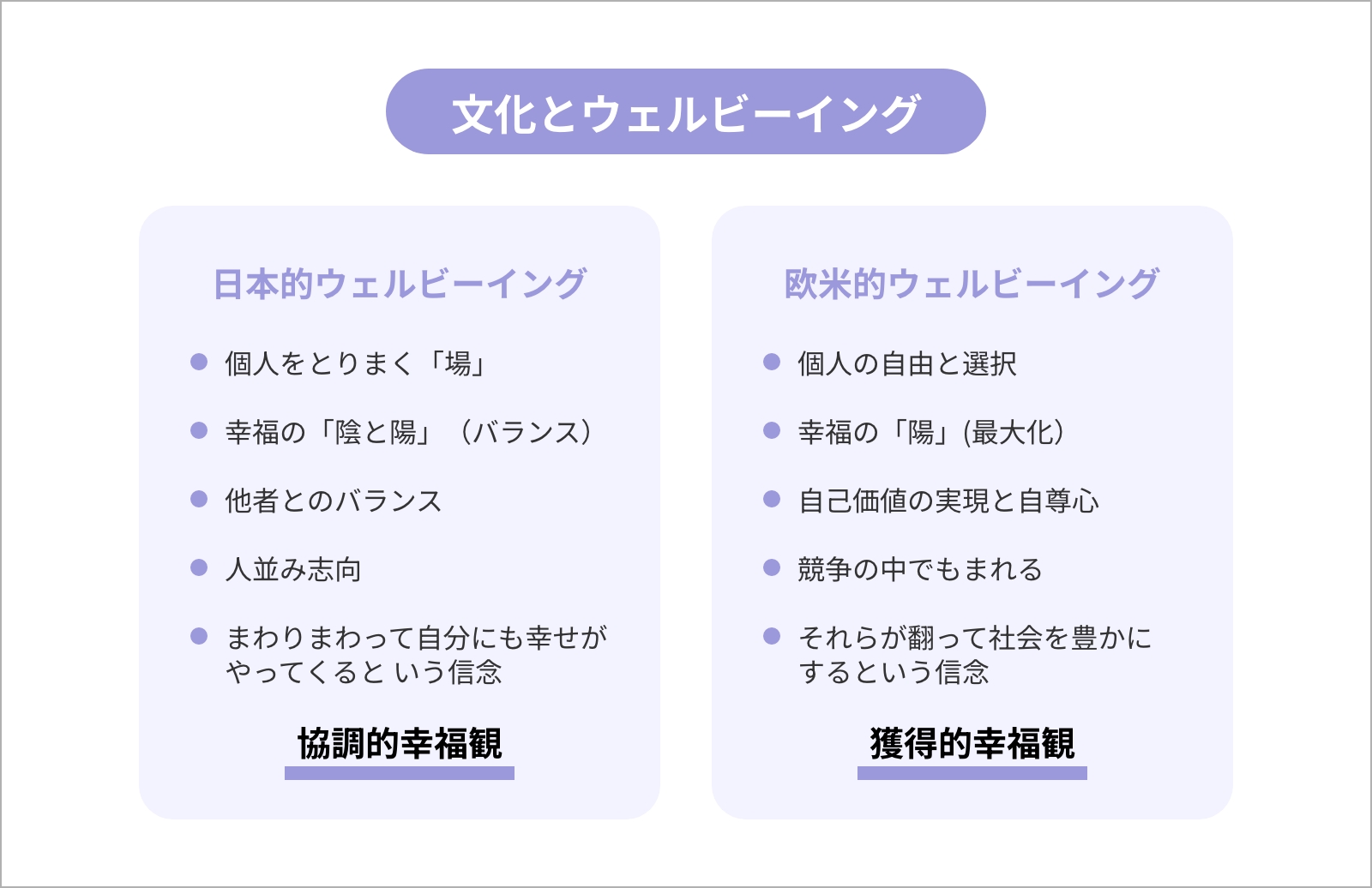

前半に登壇した文部科学省の里見朋香 大臣官房審議官(総合教育政策局担当)は、「自分だけでなく、身近なまわりの人も楽しい気持ちでいると思う」などの項目で幸福度を測ると、日本の結果は欧米とほとんど変わらない、という調査結果を紹介しました。基本計画では、このような〈人とのつながりや関係性〉も、日本でウェルビーイングを捉えるうえでは重要だと考えます。そして、日本的な協調的要素と、生活満足度や自己肯定感のような〈個人が獲得・達成する状態〉に基づく欧米的な獲得的要素とを合わせた、「調和と協調に基づくウェルビーイング」を、教育を通じて高めていくことをめざしています。

協調的な幸福感があてはまるのは日本だけではありません(京都大学 ジェルミー・ラプリー准教授)。日本は、この考え方を対外的に発信していきたいとしており、ユニセフも様々な文化にあてはまるウェルビーイングの考え方について検討を続けています。今回の登壇者は、「獲得的要素」対「協調的要素」ではなく、多様な考え方を合わせて国際的に議論をすることの重要性を一致して強調。シンポジウムは、まさにそのひとつの機会になりました。直後に開かれたG7富山・金沢教育大臣会合でも、こうした日本の考え方が世界に発信されました。

学校は、子どもたちが多くの時間を過ごす場所。後半には学校現場での取り組みが紹介され、ウェルビーイング向上のヒントが見えました。

ひとつめは、先生のウェルビーイング。子どもたちのウェルビーイングのためには周囲の人々のウェルビーイングも重要であることは、基本計画にも、『レポートカード』にも示されています。現役の校長先生から紹介された取り組み(コラム参照)からは、そのことが具体的に明らかになりました。

次に、子どもの権利を知ること。当協会が紹介した、子どもと先生がともに子どもの権利を学び、学級目標をつくる取り組みでは、「権利に守られていると知って安心した」「自分のことをもう少し大切にしたいと思った」といった感想が子どもたちからきかれました。友だちにも権利があることを学んだことで、子どもたちは特定の子どもの言動を否定せずに学級での居場所を皆で考えるように。自己肯定感や安心感、他者への理解や関わり方……まさに、ウェルビーイングにつながるものといえます。

さらに、子どもの声を聴くこと。ウェルビーイングの状態を知るためには、子ども自身に聴くことが不可欠です。ユニセフも文部科学省も、様々な形で子どもたちの声を聴こうとしています。そして、子どもの声を学校現場を良くしていくことにつなげることも大切です。昨年改訂された『生徒指導提要』では、校則の見直しプロセスへの子どもの参画が盛り込まれました。教育を通じた子どもたちのウェルビーイングの向上が期待されています。

今回のシンポジウムでは、研究者と教育者の双方から、「外向きのランキングや評価ではなく、自分たちの学校や地域にとってのウェルビーイングとはなにかを考え、今いる場所から取り組むことが大切」という発言がありました。これは、学校現場だけでなく、私たち一人ひとりへのメッセージでもありそうです。

埼玉県上尾市立平方北小学校校長の中島晴美先生は、自らの経験と理論的な学びをもとにウェルビーイングな学校づくりに取り組んでいます。教員のウェルビーイングを高めるため、健康の大切さを伝え、率先して働き方改革に取り組み、毎日先生たちに感謝の気持ちを伝えて帰ります。先生たちが安心して意見を言い合える、心理的に安全な場をつくると、子どもたちも、学級を自分たちの力で心理的に安全な場にしようとしています。学校が楽しいと回答する児童は98%。学力向上という思わぬ成果も生まれています。

当日の様子はホームページで詳しくご紹介しています。ぜひご一読ください。