世界の現場から

潮とともに生きる《キリバス》

Kiribatiキリバス

─キリバス、 気候変動の現状(協会職員現地レポート)

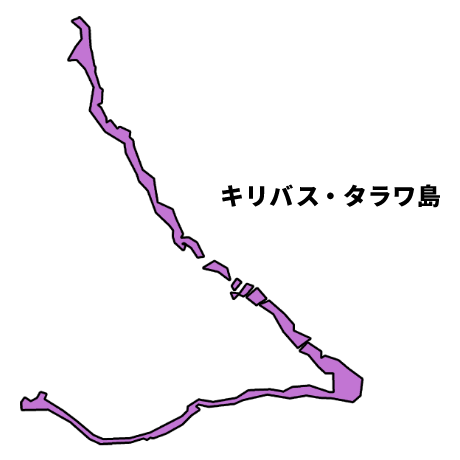

*キリバスはオーストラリア北東の太平洋上に浮かぶ33の環礁からなる島国。本地図はその一部で、首都があるタラワ島を示す

太平洋に浮かぶ33の島々からなるキリバス。首都タラワ島はひらがなの「く」を逆にしたような形をしており、島幅が極端に狭く、一方の浜からもう一方の浜が簡単に見通せるほどです。

人々は植物の葉で葺いた高床の質素な小屋に住み、満ち引きする海とともに穏やかに暮らしています。ヤシの実と漁で自給自足ができるため、「持つものが、持たざるものと分かち合う」精神が深く根付いています。

島に一本しかない道路をいくと、両脇に質素な家々が並び、密集したスラムのような地域もあります。上下水道はほとんど整備されていません。海で泳いでいるひとをあまり見かけないのは、観光地化されていないことに加え、海に入って用を足すひとが多いからです。

キリバスの国民の4割が子ども。島のあちこちでヤシの木陰で楽しげに遊ぶ子どもたちを見かけます。小学校では、すこしはにかみながらも先生の質問に答え、校庭では元気いっぱい遊ぶ姿も。その瞳はまっすぐで澄んでいます。そんな純真な瞳を地元のひとが「キリバス・アイ」と呼んだのが印象的でした。

この美しい国がいま、気候危機に直面しています。国連の報告書は、2080年には海面が最大60.2㎝上昇すると予想。一部の海岸線はすでに侵食されていますが、島幅が狭いため逃げ場がありません。暴風雨や干ばつ、高潮などの異常気象も頻発しています。 キリバスの温室効果ガス排出量は世界で下から3番目。にもかかわらず、先進国の経済活動の影響で気候変動問題の最前線に立たされているのです。

毎日、干潮と満潮の影響を受けるキリバスでは、朝は濡れずに歩けた通学路が夕方には海水に浸かることも。年に数度、最大級の満潮である「キングタイド」が起こるときには、水位が3メートルを超え、家が浸水したり流されたりする危険が高まります。

エイタ村のメーレさん家族は、キングタイドで自宅と商店を失いました。夫が海外出稼ぎ中だったため、メーレさんと幼い長女だけが残され、防潮堤を越えて海水が流れ込んできたときには子どもを抱えて逃げるしかありませんでした。

キリバスの主な水資源は地下水と雨水ですが、地下水は海面上昇や干ばつで塩水化が進み、飲用には適さなくなっています。雨水も干ばつの影響で不足しており、2022年には国家災害宣言が発令されました。住民たちは「繰り返されるようなら生活していけなくなる」と不安を抱えています。

気候変動問題に取り組む若者たちも、将来に対する不安を抱えています。22歳のイサベラさんは「気候変動の問題を勉強すればするほど、私は子どもを産まないほうがいいと思うことがある」と言います。子どもを産むことが一族の繁栄として尊ばれる文化なのにもかかわらず、国の未来が不安で躊躇してしまうのです。

「未来に向けてどうしたらいい?」と尋ねると、彼女は言いました。「気候変動の原因は、キリバスの人々にはありません。先進国をはじめとする温室効果ガスを出している国々の皆さんに、キリバスのような国のことを知ってもらって、知恵や力を貸してほしい」

息を呑むような夕暮れ、潮の流れとともに姿を変える風景、満天の星空─キリバスには美しい自然が広がっています。人々は恥ずかしがりですが、人懐っこく、お互いに信じあって生きていこうという愛情にあふれています。気候変動問題がなければ、人々は日々海からの恵みを受け取り、潮の満ち引きとともに穏やかに暮らしていけたでしょう。しかし、いま、危機が迫っています。

この問題は、海を越え、先進国で暮らす私たちともつながっています。ユニセフはこれからも、キリバスの子どもたちに未来を残すために活動していきます。

面積:730平方キロメートル(対馬とほぼ同じ)

人口:131,230人(2022年、世界銀行)

5歳未満児死亡率:48/1000出生あたり(2021年)

タラワ島では小児科医が不足しており、各地域の保健施設が重要な役割を果たしています。ユニセフが支援するベケニベウ西保健クリニックでは、壁一面に手書きのデータが貼られ、地域の子どもたちに必要な予防接種を確実に実施していました。近年、気候変動の影響で干ばつが頻発し、高潮の影響で井戸水の塩水化が進んでおり、キリバスの水と衛生の問題は深刻化しています。ユニセフが支援する保健クリニックの看護師は「一番の問題は下痢で亡くなる子どもが多いこと。原因は、水です」と語ります。ユニセフは雨水用の貯水タンクを設置、飲用水の配給を支援、屋外排泄が根付いてしまっている人々向けのトイレや正しい手洗いの習慣の啓発など、さまざまな活動をおこなっています。

※データは主に外務省HP、『世界子供白書2021』による

※地図は参考のために記載したもので、国境の法的地位について何らかの立場を示すものではありません