世界の現場から

受け継がれた希望のバトン《ベナン》

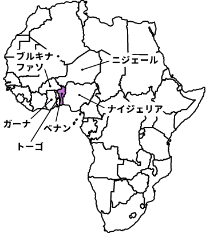

Republic of Beninベナン

─45年がかりの物語

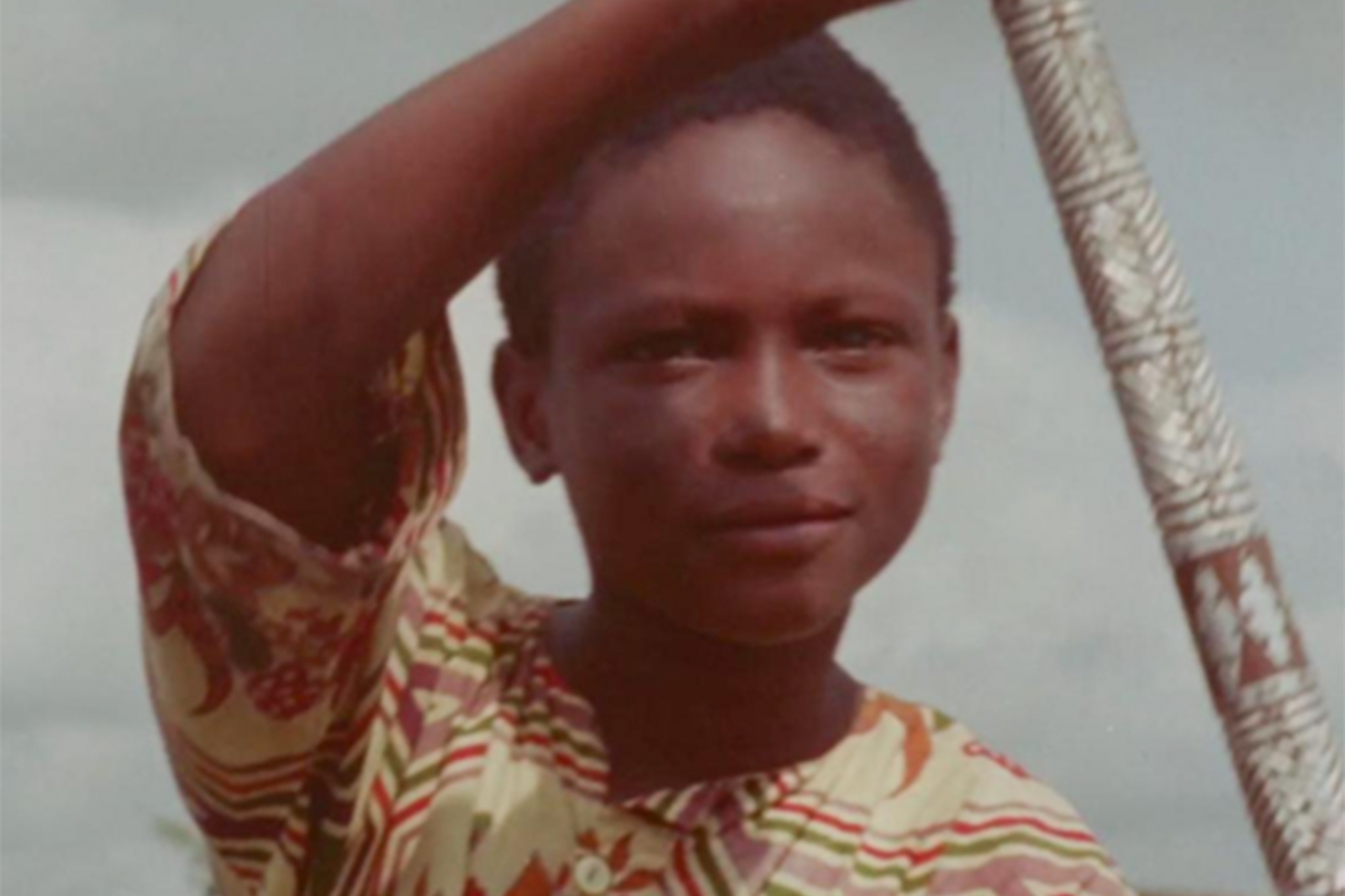

1968年、カナダ公共放送局CBCに勤務するテレビプロデューサー、デニス・ハーグレイブ氏は、『世界の子どもたち』というシリーズ番組の制作のため、西アフリカのダホメー共和国(現在のベナン)の湖上にある高床式の水上集落、ガンビエ村を訪れました。そこでひとりの男の子に出会います。氏の心を捉えたのは、11歳のニコラス・ミニャンワンデ少年でした。

少年は当時、きびしい生活を送っていました。毎日、遠く離れた給水所まで生活用水を汲みに行き、食を支える魚を釣ってくる日々。将来も集落にとどまり、他の村人たちと同じように漁師になることを期待されていました。

しかしほんとうの願いは、学ぶこと。毎朝、家族のために安全な水を汲んだあと、そのままカヌーを漕いでユニセフの支援で建てられた学校に通い続けていたのです。水上の小さな教室で貪欲に知識を吸収する少年の姿をハーグレイブ氏は追い続けました。

十日間の撮影を終え、氏は帰国。完成させたドキュメンタリー番組は翌年、ニューヨーク国連本部での上映を皮切りにさまざまな言語に翻訳され、世界中で放送されました。ハーグレイブ氏はニコラス少年のことがずっと気になっていましたが、その後を知るすべはありませんでした。

──けれども、この物語には続きがありました。

2013年。ハーグレイブ氏はテレビ局を退職し、カナダの西海岸に住んでいました。ある日、偶然知り合ったベナン出身の女性にガンビエ村で出会った少年の話をします。その話に興味を惹かれた女性は、故郷に住む甥を通じてニコラス少年の消息をたどることを試みます。すると、甥の家からそう離れていないところに、大人になった「ニコラス少年」が暮らしていることがわかりました。そしてこれをきっかけに、ふたりはベナンで45年ぶりの再会を果たします。

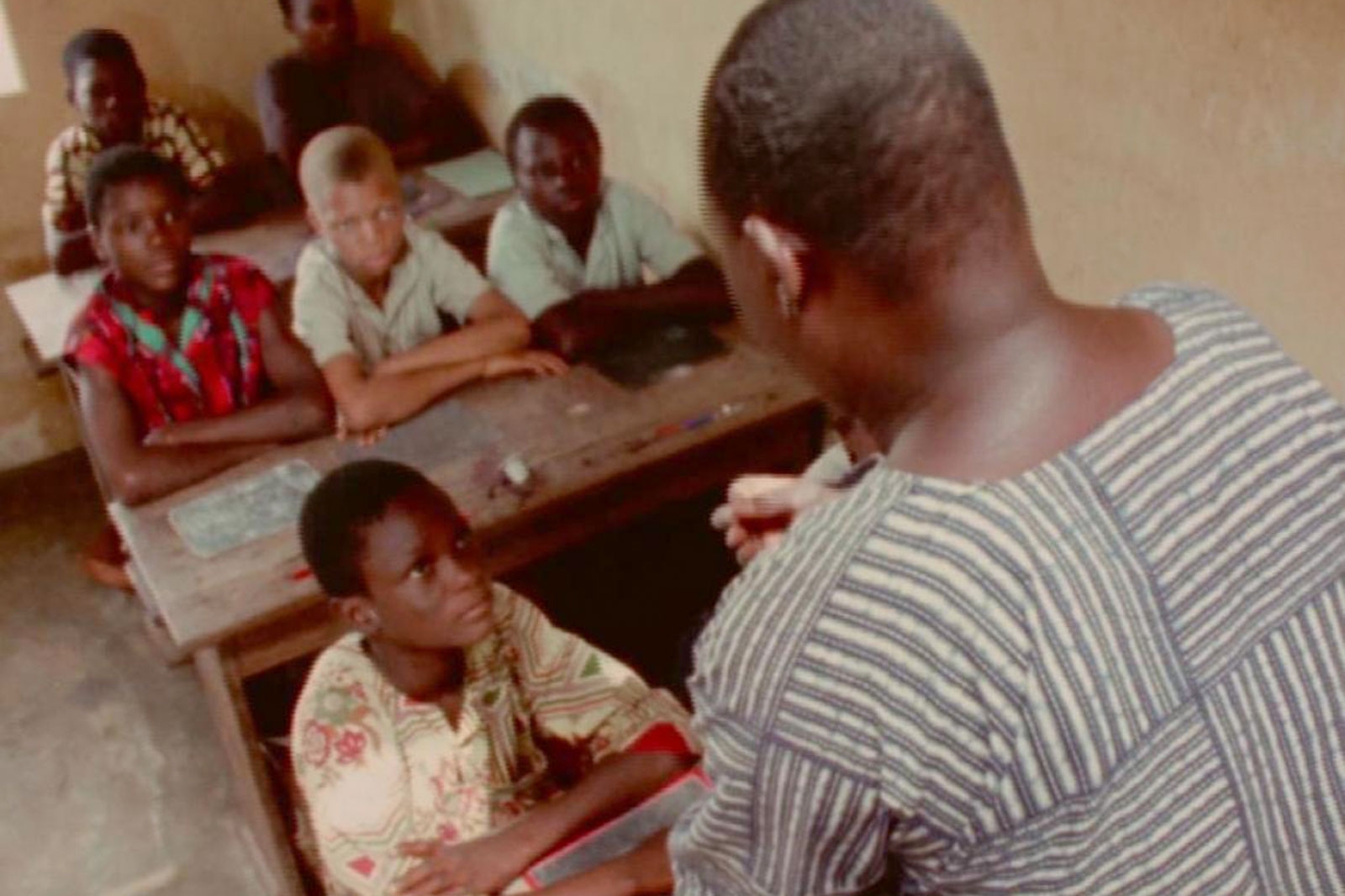

ニコラスさんのその後の人生は、ハーグレイブ氏の想像をはるかに超えていました。集落で漁師になるはずだった少年は、懸命に学び続けた結果、自ら未来を切り拓き、教師になっていたのです。さらに驚くべきことに、ガンビエ地区の教育長となり、地域の発展と子どもたちの成長に貢献する存在になっていました。学びに希望を見出した子どもがおとなになり、今度は教える側として、教育というバトンを何百人もの子どもたちへ受け渡していました。

ハーグレイブ氏との再会を果たしたその年、ニコラスさんは教育長を退任します。しかしバトンをつなぐ役目は続き、現在は地元ガンビエ地区の女の子たちのための女子校を設立することに心血を注いでいます。かつての自分のように、未来を切り拓いていくあたらしい女性リーダーが育つのも、そう遠い話ではないはずです。

ニコラス少年の軌跡に似た物語は、今までも、これからも、人知れず世界中で紡がれ続けています。人々の善意が集まってできた小さな学校が、ひとりの子どもの未来への架け橋になりました。ユニセフに寄せられるご支援は「未来への投資」と表現されることもあります。そこから生まれる希望のバトンは、時を超え、人から人へ、おとなから子どもへ、広がりを増しながら受け継がれていきます。

面積:112,622平方キロメートル(日本の約3分の1)

人口:1,299万人(2021年、世界銀行)

5歳未満児死亡率:84/1000出生あたり(2021年)

日本でテレビメディアを通じたユニセフ支援といえば、FNS(フジネットワーク)系列28局が主催する「FNSチャリティキャンペーン」。毎年支援国とテーマを定め、約2週間にわたって現地の支援現場を取材。その放送を通じて視聴者に募金を呼びかけ、ユニセフの活動を応援いただいています。1974年の開始当時、テレビ放送を活用した募金活動は画期的な取り組みでした。現在フジサンケイグループ代表を務める日枝久氏は、日本ユニセフ協会の出版物に寄せた手記の中で、「当時は、日本の子どもも苦しんでいるのになぜ外国の子どもたちのための募金なのか、というご意見もありました」と振り返ります。しかしそれでも、「生きることさえ危うい子どもたちのために」と人々を説得したそうです。このキャンペーンは2023年で50年目を迎えました。この間、のべ何百人もの取材班が約40カ国の、ユニセフの支援現場を訪れ、映像を通じて子どもたちの状況を伝え、共感と支援の輪を広げてきました。現在、2022年に大洪水によって国土の3分の1が水没したパキスタンへの募金を呼びかけています。

*FNSチャリティキャンペーン

https://www.fujitv.co.jp/charity/

※データは主に外務省HP、『世界子供白書2021』による

※地図は参考のために記載したもので、国境の法的地位について何らかの立場を示すものではありません