各界で活躍されている方に「子ども時代」を振り返っていただきながら、世界中のすべての子ども、一人ひとりの子どもたちにとって必要なことは何かを考えていく連載企画「for every child,_」。第32回は、日本ユニセフ協会親善大使としても活躍され、2017年に惜しまれつつ逝去された医師の日野原重明さん。日本の軍国主義化、結核、第二次世界大戦、よど号ハイジャック事件、地下鉄サリン事件――さまざまな荒波を乗り越えた105年と9カ月にわたる濃密な人生には「いのち」を最大限に輝かせるヒントがあふれています。晩年、「子どもたちのいのちと権利を守るための活動に時間を使いたい」と話されていた日野原大使からの、愛と包容力に満ちたメッセージです。

世界には、5歳の誕生日を迎えられない子どもたちがたくさんいます。9回表でもチャンスはあります……私は、子どもたちのために、子どもたちのいのち、健康、そして子どもたちの持つ権利を守るための活動に時間を使いたいと思います――2012年、日野原大使(当時)は、ユニセフハウスでの百賀記念講演でそう述べられました。5年後、日野原さんは天に召されます。医師として、1人の人間として、「いのち」を輝かせることに力のかぎりを尽くした105年9カ月の人生でした。

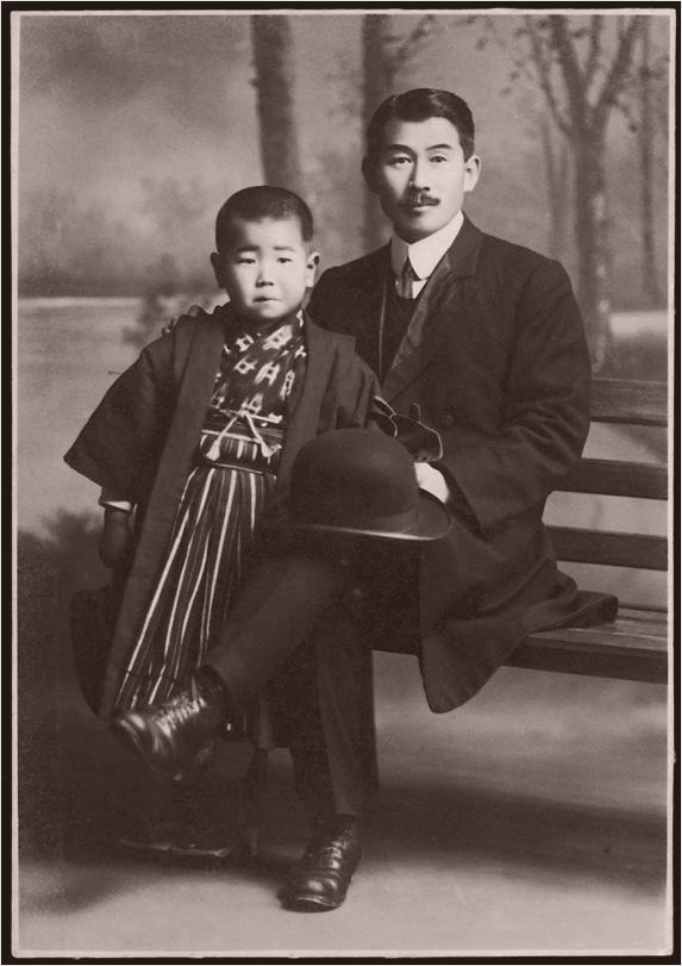

1911年、牧師一家に6人きょうだいの次男として生まれた日野原さんは、ぽっちゃりとした恥ずかしがり屋の少年でした。「中学で弁論部に入ったのは、小学校では人前に出ると顔が真っ赤になるのがイヤだったので。何とか克服したいと思ったから」。常に高みをめざし、努力した少年時代。旧制三高合格後は、生活費も自分で賄い、制服は「先輩のお古を裏返しに仕立てて胸ポケットが反対になったものを着ていた」といいます。そんな十代を振り返り、「より高い意識を持って社会に貢献している大人に出会い、語り合ったり、刺激を受けたりすることが若者にはとても大事」と語ります。

京都帝国大学医学部に入学したのもつかのま、結核を患い、長い療養生活に。不屈の精神で病気に打ち勝ち、卒業を果たした日野原青年に、東京の聖路加国際病院で働かないかと声がかかります。そのとき背中を押してくれたのが、〈人が1マイル行かせようとするなら、その人と共に2マイル行きなさい〉(新約聖書マタイ福音書5—41)という父親から贈られた言葉でした。

その言葉に導かれるごとく、日々最大出力で勇往邁進し、同院の院長となられた後、95歳で日本ユニセフ協会大使に就任した日野原さん。そもそも医師を志したのは、小学4年のとき、尿毒症となった母親を診た安永謙逸医師との出会いがきっかけでした。その後も、折々でさまざまな「モデル」と出会います。なかでもW・オスラー博士(*)を「生涯の師」と仰ぎ、「私は、出会ってきたすべてのものの一部である」という博士の言葉を大切にしていました。

1970年のよど号事件では乗客のひとりとして人質となり、解放後は「与えられた寿命なのだという思いがいっそう強くなった」といいます。晩年に全国の学校でおこなった「いのちの授業」では、まず聴診器で子どもたちに心音を聴かせ、自身をここまで導いた人々との出会いを語り、こう伝えました。「自分がなりたいというモデルを持っていれば、なにかに迷ったり、苦しい場面に直面しても、その人を思い出して励まされ、勇気づけられます。ぜひ、『自分はこうなりたい』というモデルをみつけてください」

*ウィリアム・オスラー博士…カナダ生まれの医学者、内科医。今日の医学教育の基礎を築いた。

1911年山口県生まれ。1941年聖路加国際病院の内科医となり、内科医長、院長等を歴任。長年に渡る全国での講演活動や多くの著作を通じ、医師としての立場・医療という領域を超え、いのちの大切さ、平和の尊さなどを、特に次代を担う日本の子どもたちに訴え、多くの人々から支持を得た。2007年、日本ユニセフ協会大使に就任。講演や執筆活動などを通じ、世界で様々な困難な状況に置かれている子どもたちの実状を伝え、支援を呼びかける。2017年7月、105歳で逝去。