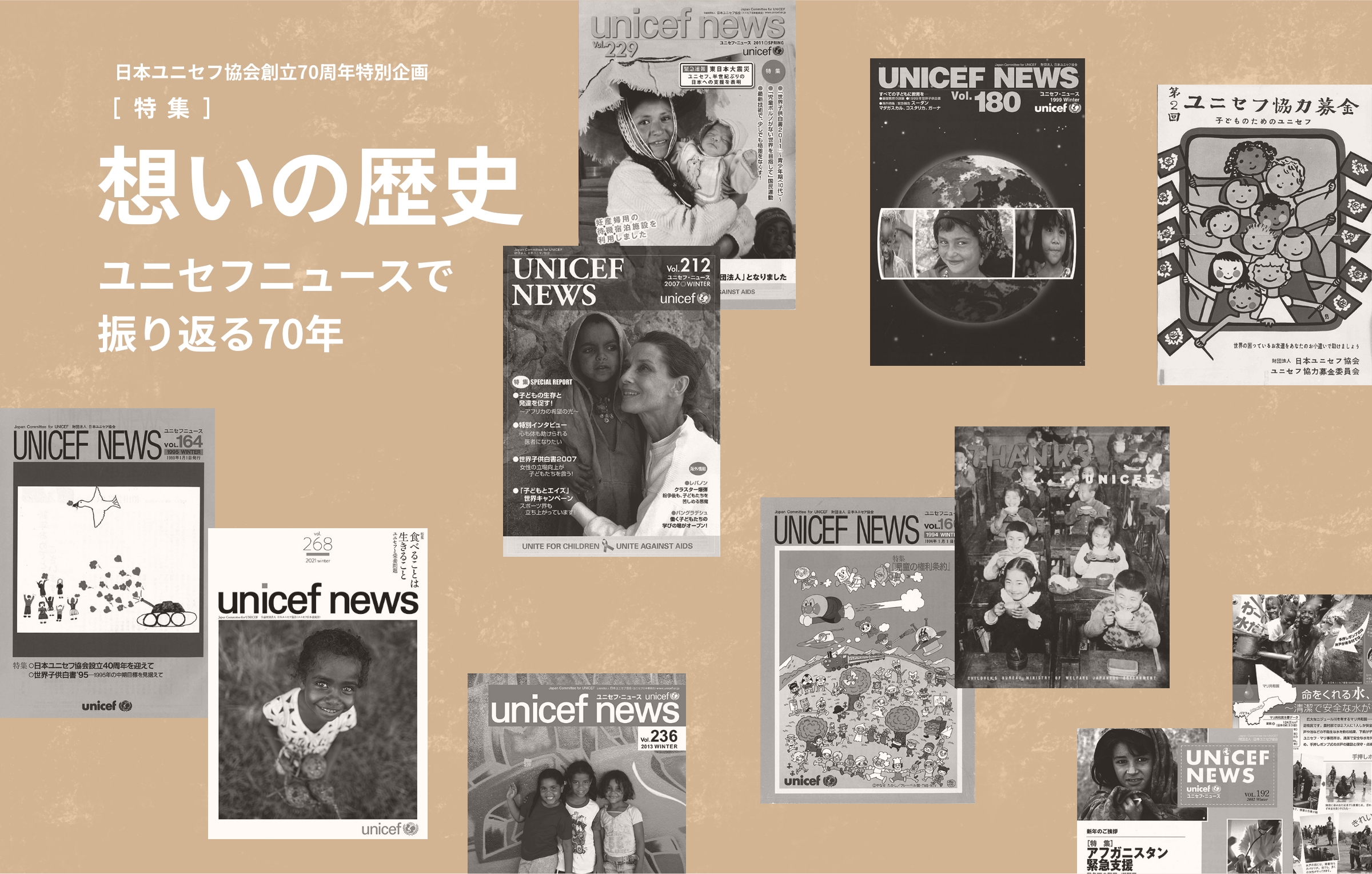

特集

ユニセフニュースで振り返る70年

日本ユニセフ協会は今年創立70周年を迎えます。

日本の皆さまからの想いを世界の子どもたちへ届け続けた70年は、

世界の子どもたちのことを日本へ伝え続けた70年でもありました。

1957年創刊のユニセフニュースは、

昭和、平成、令和と時代が移り変わるなか、

世界の現状とユニセフの活動を発信し続けてきました。

今号は特別企画として、その時代、時代を映し出した

過去のユニセフニュースの誌面から、

ユニセフと当協会のこれまでを振り返ります。

第二次大戦後から今日までのユニセフと日本ユニセフ協会の主な出来事を、当時のユニセフニュースの誌面で振り返ります。さまざまな時代を経ながら、世界の子どもたちのための「募金活動」「広報活動」「アドボカシー・啓発活動」が、今日まで70年間、皆さまとともに続いてきたことがご覧いただけます。

ユニセフは親善大使を採用した最初の組織のひとつで、初代大使は世界的コメディアンのダニー・ケイさんでした。来日時(1961年)の誌面は、躍動感にあふれています。影響力のある親善大使が現地の子どもたちの話を聞き、代弁することで、より多くの人々が耳を傾けてくれます。今も世界中で多くの親善大使が無報酬で、子どもたちの声を世界へ伝え続けています。

ユニセフにとってもっとも大事なキーワードのひとつ「子どもの権利」。誌面では1960年代頃から目にするようになります。1959年に国連が「児童の権利に関する宣言」を採択し、子どもの権利が国際文書として明文化されたことが背景にあり、以降、国内での「子どもの権利の啓発普及」は、日本ユニセフ協会の重要な使命であり続けてきました。

1962年の第19号には早くも「すべての子どもの権利―それはすべての大人と社会の責任である―」という普遍的なメッセージが掲載されています。

その後、30年近い時を経て、1989年に国連が「子どもの権利条約」を採択。日本は1994年に批准します。

近年は、ユニセフ・こども家庭庁共済キャンペーン「こどものけんりプロジェクト」などを通じて、子どもの権利の理解と普及につとめています。

アカデミー賞などの受賞歴とともに20世紀後半最高の映画俳優とも評されるマーロン・ブランドさん。大阪万博募金で来日し、こんな呼びかけをしました。

「いま世界には、食物も満足にもらえなかったり、初等教育も受けられないような不幸な子どもたちが一〇億人近くもいます。なかでもとり返しのつかない知能障がいの原因になる栄養失調になやむ子どもが三二〇〇万人もいるといわれます。

ユニセフはこんな子どもたちを救うために、たゆみない努力をつづけています。しかしこれには巨額の資金が必要です。みんなが無関心でいるかぎり、ユニセフの目的は永久に達せられません。

日本の子どもたちは戦後十年以上にわたってユニセフの援助を受けました。日本がめざましい経済発展をとげたいま、この国が先頭に立って、子どもたちがめぐまれた生活を送り、社会の力となれるような世界をつくり出す運動を進めることをユニセフは期待しています」

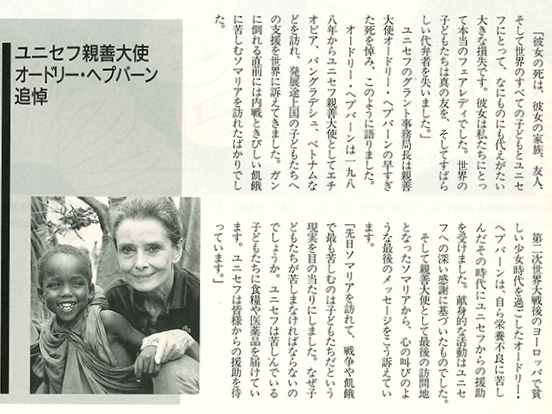

同じく映画俳優のオードリー・ヘプバーンさんも、ユニセフ親善大使として最後の訪問地となったソマリアから世界へ、こう訴えました。

「ソマリアで戦争や飢餓でもっとも苦しむのは子どもたちだという現実を目の当たりにしました。なぜ子どもたちが苦しまなければならないのでしょうか。ユニセフは苦しんでいる子どもたちに食糧や医薬品を届けています。ユニセフは皆さまからの援助を待っています」

―時が経っても変わらぬ、率直で普遍的な子どもたちへの想いです。

1979年の国際児童年の盛り上がりをひとつの契機とし、全国さまざまなところでユニセフ活動が展開されるようになりました。チャリティーコンサートやチャリティーウォークなどの催事、家庭や職場に置く小さな募金箱「ファミリーボックス」の活用、多くの団体のご参加など、80年代以降、多様な活動で多くの皆さんがユニセフを知り、ご協力いただけるようになっていきました。

1994年には、「振込みに行かなくても定期的に募金できる方法を」との声にお応えし、毎月定額の募金プログラム「ユニセフ・マンスリー・サポート・プログラム」を開始しました。このような歩みを経て、現在では、日本の皆さまからお預かりしユニセフへ拠出した額は、世界32のユニセフ協会(ユニセフ国内委員会)の中では2番目に大きな規模となりました。(2023年実績)

世界の子どもたちのきびしい状況を伝えるため、現地ユニセフ職員による報告会や、直面している課題について専門家を招いて話し合うシンポジウムを開催してきました。また、子どもたちの声なき声を代弁するため、各国から届けられる写真や映像、記事を活用し、その知られざるストーリーを伝え続けています。ユニセフニュースのほかにも、日々のプレスリリース発信や取材対応などを通じた報道機関を巻き込んだ広報活動、インターネット・ダイレクトメールによるキャンペーンを通じて、より多くの皆さまに世界の子どもたちの現状へ関心を寄せていただき、ユニセフの活動をご理解いただけるようになっています。

当協会70周年にあたり、これまでの歩みを振り返った今回の特集、いかがでしたでしょうか。285号分のユニセフニュースから抜粋した折々の誌面に、当時の時代背景を懐かしく思い出すとともに、今日まで続く、世界の子どもたちのための活動の「流れ」を感じていただければうれしく思います。

「流れ」のはじまりは、戦後日本へのユニセフ支援と、その恩返しに日本中の子どもたちが寄せてくれた「ユニセフ募金」でした。それがいまでは、たくさんの人々の想いが重なり合い、世界でも指折りの大きく力強い流れとなり、日本から世界中の子どもたちに届いています。

紛争、貧困、差別や偏見─こうした苦難に直面する子どもたちのことを伝え、皆さまから寄せられた共感をユニセフ支援として届け続けた当協会の70年。この歴史は、とりもなおさず、日本の皆さまの世界の子どもたちへの「想いの歴史」そのものです。

皆さまの想いが、どれほど多くの子どもたちの笑顔の未来をひらいたことでしょう。あらためて感謝申し上げます。私たちはこれからも、子どもたちの状況を伝え続け、皆さまの想いを世界中の子どもたちに届け続けます。