特集

未来へつなぐ「想い」

2023年春号で、毎月のご寄付にまつわる皆さまの「わたしのストーリー」を募集したところ、

1200通を超える回答をお寄せいただきました。

ご協力まことにありがとうございました。

さまざまなストーリーから浮かび上がるのは、

ご寄付を通じて、より良い未来を「次の世代へつなげたい」という、

皆さまに共通する〈子どもたちへの想い〉。

日本中に同じ想いを持った仲間がいて、それぞれがつながり合い、

世界の子どもたちに支援が届けられていることをあらためて感じます。

こうした皆さまの想いを預かる私たちもまた、その一員でありたいと思います。

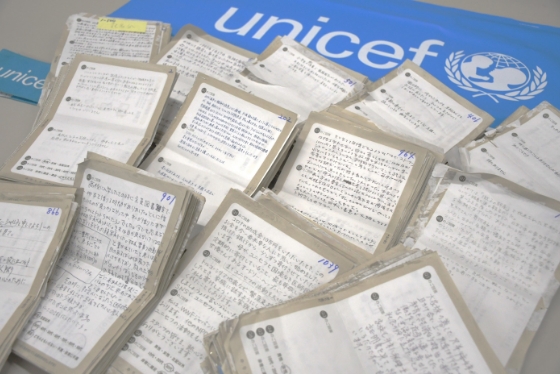

2023年春号で実施した「わたしのストーリー~背中を押してくれた出来事・人・エピソード」と題したアンケートに、皆さまから1200通を超える回答をお寄せいただきました。そのほとんどが手書きによるもの。皆さまの熱く、確かな子どもたちへの想いと、昭和の戦中・戦後から令和の現在まで、折々の人生経験がにじみ出るエピソードの数々に、編集部一同、強く胸を打たれました。

アンケートの設問は、「ご寄付のきっかけ」 と「周囲の方々への影響と支援を続けてよかったこと」。ご回答の数だけある人生が、「世界の子どもたちを支援することで次世代へつなげたい」という共通の想いに至る流れには、普段あまり意識されることのない、サポーターの皆さま同士のつながりや支援の輪の広がりを感じます。紙幅の都合で一部のご紹介となりますが、数行の文章から垣間見える「わたしたちの人生の物語」を、どうぞご一読ください。

はじめに、ご回答のなかから、第二次世界大戦にまつわるストーリーをご紹介します。自らが戦争を体験されたがゆえに抱かれた強い想いが、短い文章のなかにも印象深く綴られています。

7歳で終戦を迎えました。それまで空襲警報におびえ、B-29の襲撃におびえました。戦争が終わり、憲法9条に日本は今後戦争をしないことが定められたときには、ほんとうに安堵しました。戦後は食料難で、草やカエルやドジョウを食べて飢えをしのぎました。栄養失調になり、生きているのがやっとでした。この時の経験が、ユニセフで報じられる子どもたちの姿に重なり、寄付させていただいております。(80代女性)

私が生まれて3日後に父はフィリピンに出征し戦死。父の顔を知りません。長兄も、大学入学が決まっていた18歳で戦死。さぞ勉強したかったろうと思います。13歳のとき、実家が倒産し、1人ぼっちで知人の家を点々として苦労しました。でも、苦労したおかげで強くなれました。苦労している子どもたちが少しでも喜んでくれれば嬉しいです。(70代女性)

終戦後、小学校高学年の頃、お弁当も持参できない子が多くいました。ユニセフの脱脂粉乳の給食が始まり、ありがたく、みんな平等にお腹を満たすことができました。今、少額ながらサポートできるのは、そんな原風景によるところが大きいです。(90代女性)

昭和30年代、保育所に勤務。今のように昼寝布団が各自持てない時代に、昼寝用の毛布に「ユニセフ」とあり、戦後の日本を世界の見ず知らずの人が助けてくださっていることに感謝。退職後、少しでも恩返しをと思い、参加しました。(80代女性)

戦争に限らず、生い立ちやさまざまな体験を経て抱かれた想いから、寄付を始めてくださった方もいます。かけがえのない人生経験の中で、心に大切にしまわれてきたストーリーを教えていただきました。

結婚して当然子どもに恵まれると思っていましたが、無理と診断され、つらかったです。でもそれも人生と夫婦ふたりの生活を楽しみましたが、42歳の時、突然夫を病気で亡くし、落ち込みました。その後、ユニセフの活動を知り、夫が残してくれたお金からお送りすることにしました。(70代女性)

自治体職員として30余年、児童相談所に勤務。日本の子どもたちも近年、貧困や虐待など厳しい現実にあることを実感した日々でしたが、世界にはもっと悲惨で、生後まもなく命を落とす子どもがいることを知り、少しでも役に立てばとサポートを始めました。(60代男性)

母子家庭で暮らしていた頃、いろいろな人に助けてもらいました。今は、私が困っている人の助けになりたいと思ったから、始めました。(50代女性)

子どもの不登校を親子で乗りこえた時、これから何をなすべきかを考え、小学校での読み聞かせとユニセフ募金を始めました。子どもを思う気持ちは、どの国も同じ。1人でも幸せな生活を送ってくれるなら、と。子どもたちも巣立ち、3年前からはマンスリーサポートをしています。金額は少しですが、続けていくつもりです。(60代女性)

きっかけは、高校の授業で観たドキュメンタリーに映ったアフリカの女の子です。「お金があったら何がほしい?」というインタビューに、きらきらした目で「学校に行きたい」と答えていました。なんとなく学校に通い、たまに授業をサボったりしていた当時の私にとって、予想だにしなかった答えでした。今の自分の生活はあたりまえのことじゃないんだ、生まれてくる場所によってこんなに不公平があるのは許されてはならないと、教室で涙が止まらなかったのを覚えています。社会人になってからずっと支援を続けていますが、私の心の中には、今でもあの女の子が住んでいます。(30代女性)

生きてきた時代の影響、生い立ちなどにまつわる体験をきっかけにした物語がある一方で、ふとした日常の出来事からつながるストーリーも数多く届いています。それらを読んでいると、ひとしずくの波紋が水面に輪を広げていくように、私たちは互いに影響し合いながらこの世界を支え合っているのだと実感します。

ここからは、そうした「善意の連鎖」とも呼べる支援の輪や、毎月のご寄付を続けてきてよかったと思われたことなどについて、皆さまの声をご紹介します。

ふとした生活の一場面、そこから思わぬ形でつながる支援の輪。日常のある瞬間が、世界の子どもたちへの支援につながっていくエピソードです。

20代の頃、スイミングスクールの更衣室でおばちゃんたちから「毎月少額からできる」と教えてもらって、始めました。コーヒー代から始めて、今もビール代程度ですが。毎月誰かの教育の糧となればいいなと思っています。(50代女性)

ずいぶん昔になりますが、仕事仲間だった友人から届いた葉書に、住所・氏名が印刷されたユニセフのシールを見つけました。彼女がそのことを話題にすることは一切ありませんでしたが、志の高さに感動したのを覚えています。娘2人が独立し、私自身何の不安もなく日々を過ごせていることに感謝し、分かち合いの気持ちからサポートを始めようと思い至りました。(70代女性)

何年か前に初めてホットカーペットを購入し、温かいホットカーペットの上で「なんとしあわせだ」と思いながら悲惨なニュースを見て、この気持ちを表したいと寄付を思い立ちました。(70代女性)

孫の1人が、生まれてすぐに煙草アレルギーと分かり、禁煙しなければ会えなくなりました。なんとか3カ月で止めたところ、娘が一言「タバコ吸ってると思って寄付でもしたら」と。孫も元気に育っているので、他の子に少しでも役に立つようにと。(60代男性)

高校生となった長女が、アルバイトを始めることになりました。収入の使途は「アイドル歌手のため」。それだけではと考えた私は、許可の条件として、「あなたが仕事するにあたって、1時間でよいので、世界の子どもたちのために働きなさい」と伝えました。同時に「まず私から」と始め、以来18年間マンスリーサポートを続けています。(60代男性)

人から人へ、連鎖していく想い。ご自身がマンスリーサポーターであることで、身近な人に影響を与えたというストーリーも数多く寄せられました。

私が寄付していることを偶然知った中学生の孫が、「世界には食事もできない子どもたちもいるのだから、自分は頑張って生きていきたい」とラインをくれました。(70代女性)

マンスリーサポートの話を母にしたら、母も始めてくれました。とてもうれしかった。(50代女性)

1980年に生まれた長男が、ユニセフに寄付をしているようです。私から勧めた訳ではないので、知った時はちょっと驚き、うれしかったです。(70代女性)

私が寄付していることを知った人が「私もやりたい」と言ってくれたり、ほめてくれたり、他の人の心の中に意識が芽生えるということはとても良かったと思います。(40代女性)

コロナ禍の時に、インスタライブで寄付について熱く語ると、観ていたアメリカ在住の友達がマンスリーサポートを始めてくれました。「ご縁をくれてありがとう」と言ってもらえ、人の心を動かせたことに感動しました。(30代女性)

ご寄付をめぐる夫婦模様についても、素敵なエピソードをいただきました。

私がユニセフに寄付することを伝えたとき、夫が快く同意してくれたことが嬉しかった。優しさの人の輪が広がることを願っています。(60代女性)

寄付していることを唯一知っている夫からは「わが家を代表して取り組んでくれてありがたい」と言われました。私が寄付を始めてから、夫婦でチャリティーイベントに参加するなど、一緒に活動することが増えたように感じています。(30代女性)

主人が変わりました。私が近くのバス停の掃除をしていたら、いつからか手伝ってくれるようになりました。「なにか人様に役立てたらいいなあ」なんて言います。(70代女性)

私が寄付の申し込みをしたあとも、妻は理解しているようで何もいいません。ほかの無駄づかいには口うるさいのですが。(70代男性)

大切なご家族の意志を「引き継ぐ」かたちでご寄付を始めてくださった方からも声をいただきました。受け取ったバトンを、次の世代の子どもたちへつなぐ、そんな決意が感じられます。

母が亡くなった後、古い日記が見つかり、そこに25歳の母が「人はなぜ生まれてくるのだろう。世のため、人のために尽くすべく生まれてきたことだけは忘れてはならない」と綴っていました。その言葉通り、家族やまわりの人々に尽くし抜いた母の志を受け継いで始めました。(60代女性)

亡き父がマンスリーサポーターをしていたため。父からはよく「日本の子どもは皆、世界の国々から助けられ、元気よく育ち、現在がある」と聞かされていましたので、父の跡を私がやっています。(70代男性)

母が施設に入る際に母の通帳からユニセフに定期的に寄付していることがわかり、今は話すこともできない母の気持ちを継いで自分も定期的に支援することにしました。(50代男性)

皆さまのストーリーのどれにも共通していたのが、子どもに対するあたたかいまなざしとその想いです。世界の子どもたちに想いを馳せるきっかけにも、じつに多様な物語がありました。

自分自身は家庭を築くことがなかったのだけれど、社会貢献してこれたこと、それが次の世代につながっていくであろうことが、ユニセフへの寄付の価値だと思います。(50代女性)

僕自身性的マイノリティの立場で、今の日本では子どもをつくることはむずかしいです。自分の子どもができないのなら、遠い国の知らない子でも、希望ある未来ある子どもたちを助けたいと思いました。(30代男性)

会社で昇進したことをきっかけに恩返しをしようと寄付を始めました。さらに昇進したら増額することを心の中で世界の子どもたちと約束し、その後無事、1回増額できました。仕事や人柄が認められることが寄付につながる、世界の子どもたちが応援してくれていると考え、心の中で支えにし続けています。(50代男性)

東京への修学旅行でユニセフハウスを訪れた時、展示場に重たい銃があり、私より若い子どもたちがこの銃を持って生きなければいけないことがすごくショックであると同時に救いたいと思ったから。(10代女性)

自分の想いを誰かに託す気持ちの方や、人生の歩みを進めるなかで、社会や世界への「恩送り」(誰かから受けた恩を直接その人に返すのではなく、別の人に送ること)として、寄付をはじめてくださった方もいます。

自分では何もできないから。できる人に想いを託したかった。(40代男性)

ごめんなさい、深いストーリーはありません。ただ、「人生の恩返しを」と思い、寄付させていただいています。(50代女性)

私も困った時、苦しい時、まわりの人達に助けられたので、今度は私が誰かの助けになろうと思いました。(50代女性)

波乱万丈の中で2人の子育てを終えた時、正直肩の荷がおりました。その感謝の気持ちをこめて、次は世界の子どもたちへ、と微力ながら参加させていただきました。(70代女性)

離婚により男の子2人と、それぞれが18歳になるまで一緒に暮らしました。その後、社会の皆さまに支えていただきながら成人し、それぞれ家庭をもち、元気に過ごしています。どなたにお世話になったかとかではなく、めぐりめぐって助けていただいていると日々感謝です。その輪の1人として、わずかながらどこかの誰かの生活の一部にかかわれたら、と考え始めました。

(60代女性)

いつか母子保健の領域で海外活動やボランティアをしたいと思っています。「それまでに何か出来ることを」と考えたときに、定期寄付が良いかなと思いました。(40代女性)

永六輔さんの歌に「生きているということは誰かに借りをつくること 生きていくということはその借りを返してゆくこと」という歌詞があります。私も50歳になったらほんの少しでも社会に返していきたい─そんな想いから参加しました。(70代女性)

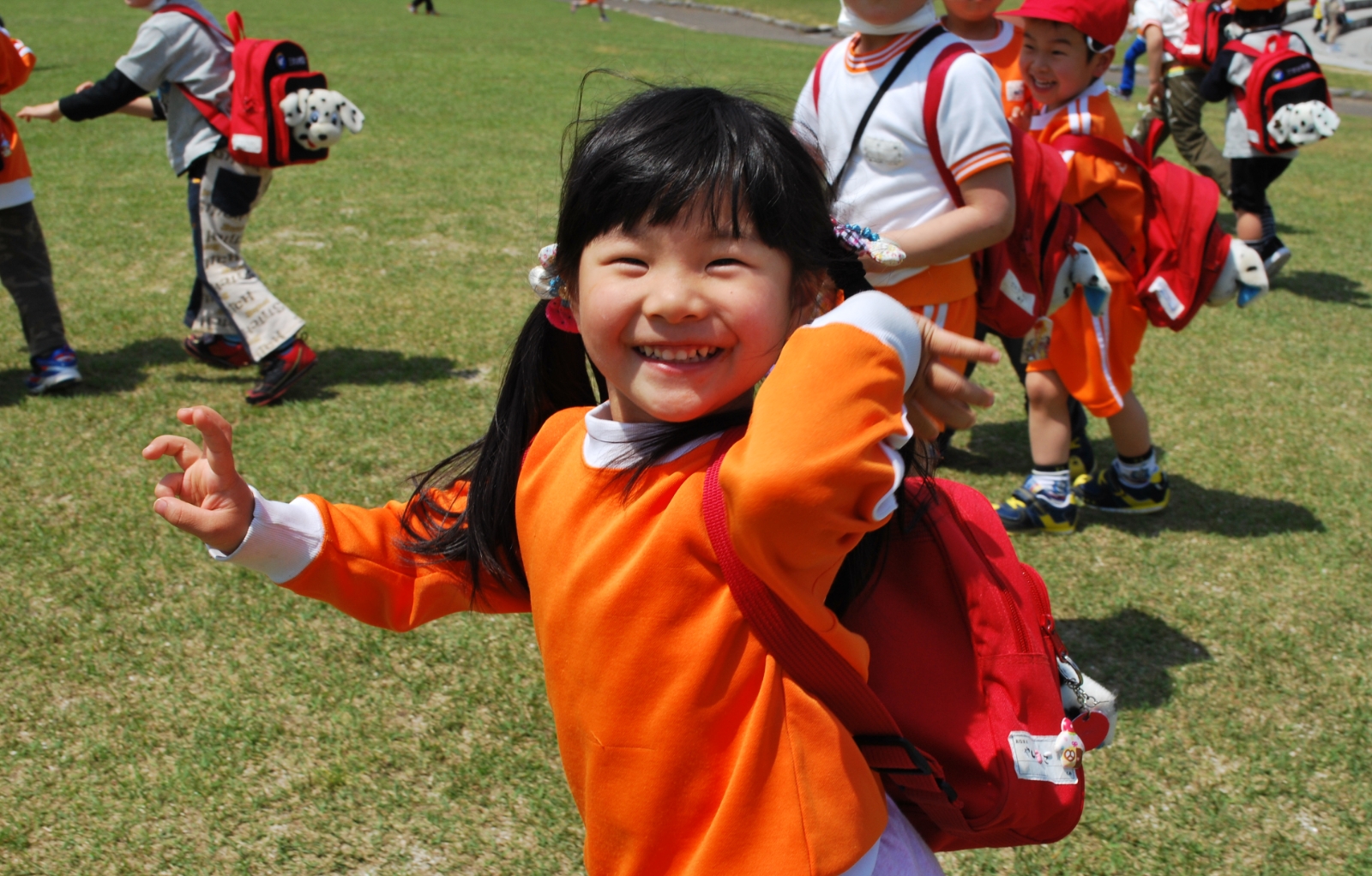

いよいよ最後になりますが、ご寄付を続けてきてよかったことについて、お寄せいただいた声をご紹介します。サポーターの皆さまのだれもが心に持っていらっしゃる〈子どもたちへの想い〉。このようなお気持ちを大変ありがたく思うと同時に、私たちもあらためて大切なことを教えていただいていると感じます。

支援を続けていることが、唯一の僕の誇りとなっています。(60代男性)

妻とともに、少しでもお役に立つことで、精神的に深い喜びを感じています。(60代男性)

ひとりの力はちっぽけですが、世界はつながっているので、ユニセフを通してつながりを感じて、自分も前に進み日々がんばれています。丁寧な生き方になった気がします。(50代女性)

教職に就いてすぐに心の病気になり、自信を失くして自己否定のかたまりだった自分。担任もできず、誰にも評価されないと思って、ユニセフの募金をするために働こうと仕事のモチベーションにした。そのおかげで自分を評価でき、くさることなく仕事を続けてこられた。(60代女性)

子どもたちの笑顔を見ると身近な人に感じて、何か春日のようなあたたかいものが通り過ぎます。(100代女性)

私自身、世界のまだ見ぬ子どもたちが、私が困っていた時に夢に出てきて背中を押してくれました。たくさんの勇気をもらいました。私は人生この15年で、かけがえのないすばらしいものをこの子たちからもらいましたよ。(70代男性)

今回お寄せいただいた声のなかには、「寄付していることは周囲に話していません。自分でわかっていれば十分です」という声も多くいただきました。「寄付についての想いは、今回のアンケートではじめて綴りました」という声も。日本には、人知れずひっそりと、世界の子どもたちのためにご寄付くださっている方が大勢いらっしゃるのだと思います。

今回こうして皆さまの声をお伝えすることで、同じ想いを持つサポーターがたくさんいらっしゃること、そして、その想いがつながって、次の世代の子どもたちへの大きな支援になっていることを感じていただければ、うれしく思います。

一人ひとりの想いが連鎖し、子どもたちへの支援の輪は広がっています。