特集

日本ユニセフ協会の取り組み

2023年、日本の子ども政策は大きな転換点を迎え、

こども家庭庁が発足し、こども基本法が施行されました。

どちらも、その中心に「子どもの権利条約」の考え方を置いています。

ユニセフが世界で一丸となって取り組む子どもの権利の普及活動。

その一環として、日本ユニセフ協会は、

こども家庭庁とこども基本法の誕生にも関わりました。

子どもの権利条約が国連で採択されて今年で35年。

今号は、日本ユニセフ協会が取り組むさまざまな子どもの権利普及活動を特集します。

2021年の世界子どもの日(11月20日)。世界中がコロナ禍に見舞われるなか、日本国内の子どもの権利の推進において意義を持つことになったオンラインイベントが開催されました。「日本子どもフォーラム~子どもの権利を基盤とした子ども施策の実現に向けて~」です。

大谷美紀子 国連子どもの権利委員会委員長(当時)や、野田聖子 こども政策担当大臣(当時)のほか、子ども政策に関する議論を主導する国会議員らが参加。さらに、子ども代表として3人の中高生も加わり、ユニセフのフォア事務局長(当時)もビデオメッセージを寄せたこのイベントは、子どもの権利を基軸とした子ども施策や法整備の実現を訴え、現在のこども家庭庁、こども基本法につながる道筋を明るく照らしました。

日本ユニセフ協会は、登壇する国会議員の方々などに届けるため、事前にオンラインで子どもたちから意見を募集。そのアンケートのなかで「あなたやあなたと同年代の人たちの生活を改善するために、日本のリーダーにひとつだけ頼めるとしたらなにを頼みますか?」と尋ねたところ、多くの声が集まりました。

子ども庁(当時仮称)に子どもを多く入れてほしい。子どもの望みは子どもにしかわからないから(15歳)

おとなだけで決めないでほしい。このアンケートのように子どもの意見も取り入れたりして双方に納得できる決定が増えたらお互いに良い影響を及ぼすと考えるから(16歳)

子どもだから、という考えはやめてほしい(10歳)

こども家庭庁が発足し、こども基本法が施行された2024年現在から振り返ると、まさに、このような子どもたちの声に応えられるよう、国の体制が整ったことがわかります。特に(子どもが子どもに関わる事柄について意見をあらわし、それがおとなに十分に考慮される権利である)「子ども参加」については、国の政策は当時から大きく前進しました。

日本ユニセフ協会の「募金活動」「広報活動」と並ぶ柱である「啓発・アドボカシー(政策提言)活動」は、子どもの権利条約に定められた「子どもの権利」を日本の子どもたちが実現できるよう取り組んでいます。その活動において、子どもの権利の尊重が国の政策の中心に位置付けられることは念願でした。その念願に大きく近づいたのが、2023年のこども基本法の施行とこども家庭庁の発足です。

この転換点からさかのぼること3年。2020年9月に発表されたユニセフの報告書『レポートカード16』が日本国内で大きな注目を集めました。貧困や教育格差、いじめや虐待など、日本の子どもたちをめぐる課題が多様化、複雑化するなか、「日本の子どもたちの精神的幸福度が先進38カ国中ワースト2位」という国際的な報告書が示した結果が多くの報道のほか国会でも取り上げられ、こども家庭庁発足とこども基本法成立を後押しする要因のひとつとなったのです。

2023年4月、国の子ども政策の司令塔となり、「こどもまんなか社会」の実現をめざす、こども家庭庁が発足。あわせて、子どもの権利条約の精神にのっとり、国や自治体が施策を進めるうえで基本となる事項を定めた、こども基本法が施行された。

ユニセフが2000年以降ほぼ毎年1冊の割合で発行している、先進国の子どもに関する報告書シリーズ。16冊目となる『レポートカード16』では、先進各国の子どもたちの精神的幸福度、身体的な健康と、学力・社会的スキルについてランキングし、その結果が日本で大きな反響を呼んだ。

『レポートカード16』発表後、日本ユニセフ協会は、子ども政策のプロセスにより深く関わるようになります。こども基本法案作成に関わったほか、こども政策の検討過程において、「子どもの権利」についてユニセフの知見を共有。特に「子ども参加」について伝えた内容は、2021年12月に閣議決定された「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」に、さらにはこども基本法やこども家庭庁の体制整備につながりました。

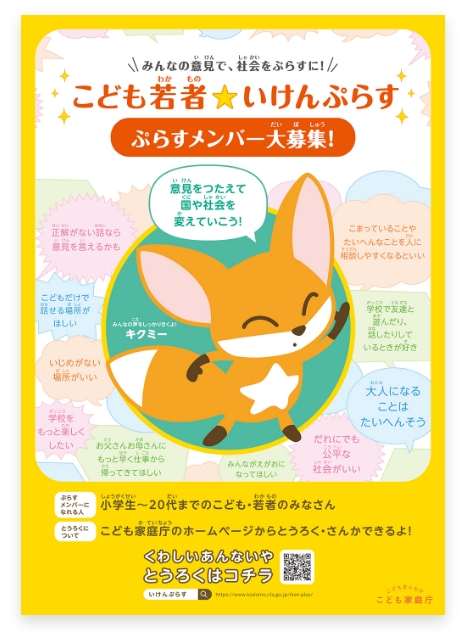

2022年には、こども家庭庁設立準備室にて進めていた「こども政策決定過程におけるこどもの意見反映プロセスの在り方に関する調査研究」に対し、ユニセフのグローバル・ネットワークを活かし、世界の先進各国で子ども、若者の意見を政策に反映させる常設の仕組みがある国の事例を提供。そうした他国の事例の要素などは調査研究のなかでまとめられ、2023年3月に開始された、こども家庭庁の子ども・若者の意見反映の仕組み「こども若者★いけんぷらす」の立ち上げに活かされました。この「子ども参加」こそ、現在のこども基本法やこども家庭庁の理念と実践の核のひとつとなっている部分です。

こども家庭庁の使命は、子ども・若者の最善の利益を常に考え、子ども、若者が健やかで幸せに成長できる「こどもまんなか社会」を構築していくことです。そして、その実現を下支えする法律がこども基本法です。ユニセフの理念とも重なるこの「こどもまんなか社会」を実現するため、こども家庭庁がなにより大切にしているのが、子ども、若者の意見を聴くこと。その実践の仕組みである「こども若者★いけんぷらす」事業に準備段階から携わってきた、こども家庭庁 長官官房参事官(総合政策担当)付こども意見係のこども意見・民間連携係 加藤朱明子専門官に、子どもの声を聴くことの大切さやポイントについて話を聞きました。

編集部(以下、編) 「こども若者★いけんぷらす」の概要について教えてください。

加藤(以下、加) 「みんなの意見で、社会をぷらすに!」というキャッチコピーが示すように、こどもや若者が自分たちの意見を伝え、国や社会を変えていこうという取り組みです。これまでおとなが中心になってきた社会を「こどもまんなか社会」へと変えていくため、こども・若者を支援の対象として捉えるだけでなく、いっしょに社会をつくっていくパートナーとして、その意見を聴き、政策に反映させようとしています。

公募型で小学生から20代まで、こども若者はだれでも参加して意見をいうことができます。また、こどもに係る政策はどの省庁にもあるため、扱うテーマは多岐にわたります。農林水産省なら「若者と食の今後を考える」、金融庁なら「お金について学ぶ教材を一緒につくろう!」など。また、実施の際は、さまざまなこどもの意見が聴けるよう、対面・オンライン・チャット・WEBアンケート・出向く型の5つの手法をできるだけ組み合わせるようにしています。

編 取り組みのポイントは?

加 こどもたちの意見を聴くだけでなく、ちゃんと検討し、反映することです。ただの(子どもに意見を聴きましたよ、という)「アリバイづくり」にならないよう、各担当省庁と検討と反映のプロセスもきちんと詰めたうえで実施しています。また、聴いた意見はすべて公開し、施策に反映できたかどうかもこどもたちに伝えています。

編 子どもの声を聴くために大切なことやコツはありますか。

加 「おとな側の先入観や思い込み(バイアス)をいかに外すか」でしょうか。「ちゃんとした意見をいえるのは高校生くらいからだろう」とか「小学生に聴いてもたいした意見はでないだろう」、「こどもはよくわかっていないから」といったバイアスがあると、こどもの視点にたどり着くことができません。意見を「言語化された論理的なもの」とだけ考えたり、こどもには「おとなにはない斬新な意見」ばかりを求めたりすることも、バイアスになります。こどものことは、当事者であるこどもがいちばんわかっています。論理的で言語化されたものだけでなく、こどもたちが感じる気持ちや思いもふくめて、より広く意見と捉えるようにしています。

編 子どもの権利条約の4つの原則のひとつが「子どもの声を聴くこと」ですね。ユニセフも世界中で訴えている「子どもの声を聴くこと」の意義とはなんでしょう。

加 まず、こどもにとっては、自分たちの意見が十分に聴かれ、社会になんらかの影響を与える経験、変化をもたらす経験が、自己肯定感や自己有用感につながります。それが社会の一員としての次のアクションにもつながります。また、その過程でおとなの意識も変わっていくでしょう。さらに、社会にとっては、これまでおとなだけで考えてきたこども施策が当事者目線に近づき、よりよく、実行性のあるものになっていきます。こうしたサイクル全体を通して、家庭や学校、地域社会で「こどもの声を聴こう」という意識が醸成され「こどもまんなか社会」の実現に近づいていくと考えています。

このような国への政策提言のほかにも、日本ユニセフ協会は、子どもの権利の普及推進のためにさまざまな活動に取り組んでいます。

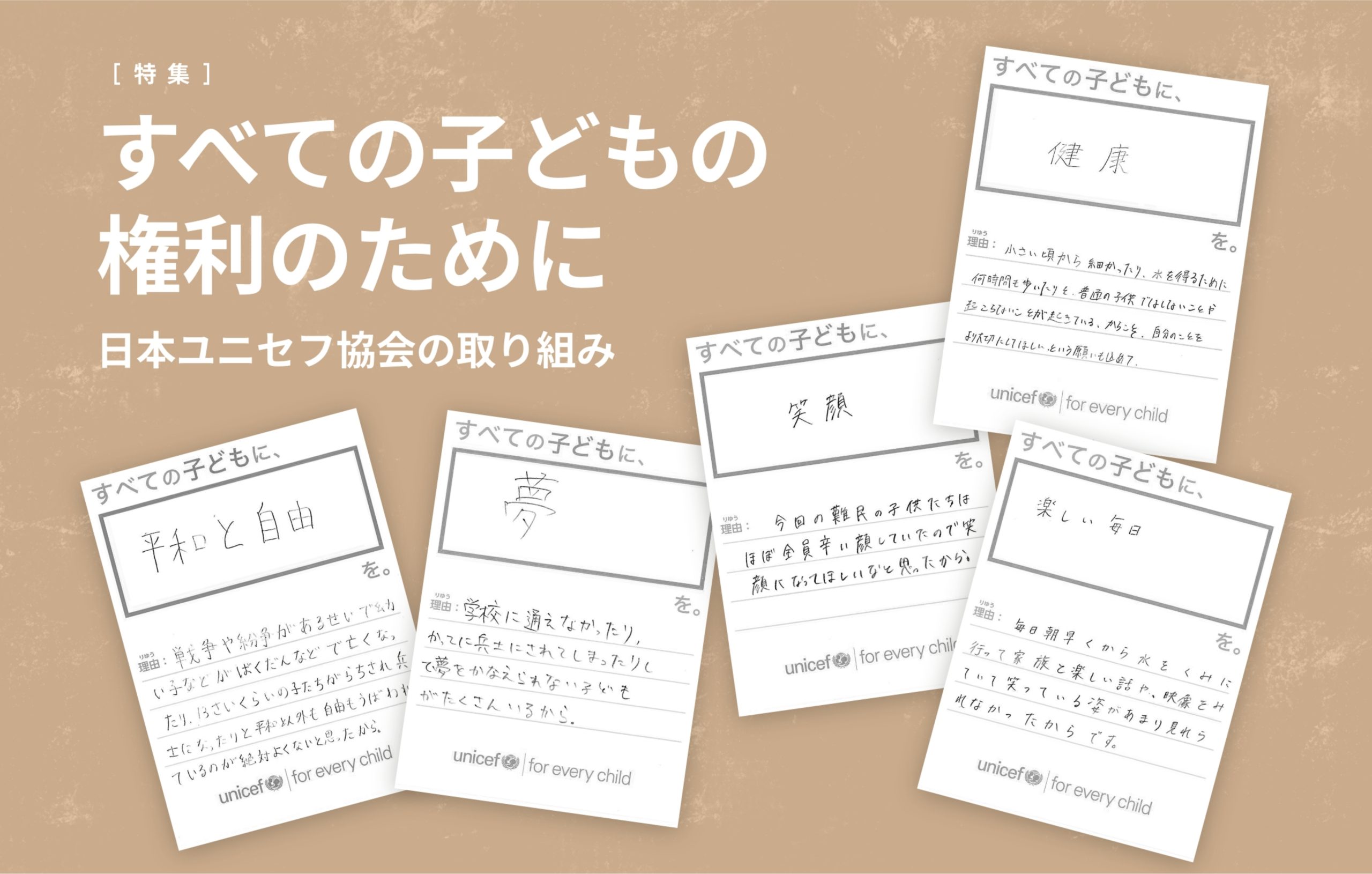

2022年には、子どもの権利の発信拠点として、ユニセフハウス(東京・港区)の展示をリニューアル。年間約1万人の方に見学いただいています。第17回キッズデザイン賞も受賞した展示では、さまざまな映像とインタラクティブな仕掛けを通じ、きびしい状況にある7人の子どもたちと出会い、子どもの権利条約を学ぶことができます。見学の後、ユニセフがロゴに掲げる「for every child」の日本語訳「すべての子どもに、___を。」の下線部に入る言葉を皆さまに書き込んでもらっています。これまでに集まった数千の回答からは、皆さまの子どもたちへの想いと子どもの権利への理解の深まりを感じることができます。

2023年には同じ「for every child」をテーマにしたNHKとセサミワークショップジャパンとの共同制作番組『みんなの「for every child」』に制作から参加。同年6月から毎週放映されたほか、11月に12日間にわたり放映された特別番組「スゴEフェス2023」の制作にも協力し、全国に向けた子どもの権利の普及活動に取り組みました。NHKとの協力は現在も続き、2024年9月には「こどものけんり」プロジェクトがスタートしました(詳細は本号の「report」をご覧ください)。

ほかにも、学校関連では、関係省庁や自治体に対して強力に働きかけ続けた結果、子どもの権利を中心に据えた、文部科学省による「生徒指導提要」の全面改訂につながりました。また、子どもの権利について児童生徒向けの授業をおこなっているほか、子どもの権利条約に関する学習資料を作成し学校へ配布するとともに、子ども向け学習サイトをふくむ子どもの権利条約特設ウェブサイトを2023年に新設。「子どもの権利を大切にする教育 先生のための実践ガイド」を作成し、学校・園への配布もしています。

ユニセフの活動の基盤は、「子どもの権利条約」です。条約に基づきすべての子どもの権利が実現するよう、世界で活動しています。日本の子どもたちに対しては、日本ユニセフ協会が「啓発・アドボカシー(政策提言)活動」としてこのような取り組みを続けています。すべての子どもたちの権利が実現するその日まで、ユニセフは世界中で一丸となって活動を続けていきます。

子どもの権利条約の基本的な考え方をあらわす原則。それぞれ、条文に書かれている権利であり、また、あらゆる子どもの権利の実現を考えるときにあわせて考えることが大切な「原則」として、こども基本法にも取り入れられている。

2 差別のないこと(差別の禁止)

すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。

3 子どもにとって最もよいこと(子どもの最善の利益)

子どもに関することが決められ、行われるときは、「その子どもにとって最もよいことはなにか」を第一に考えます。

6 命を守られ成長できること(生命、生存及び発達に対する権利)

すべての子どもの命が守られ、持って生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。

12 子どもが意味のある参加ができること(子どもの意見の尊重)

子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見をあらわすことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。

すべての子どものために

2022年のユニセフハウスの展示リニューアル完成時に、

日本ユニセフ協会職員(当時)が寄せた「すべての子どもに、___を。」