世界の現場から

生まれてくる命を守る《ジンバブエ》

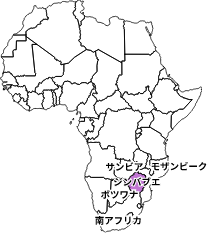

Zimbabweジンバブエ

─死産の悲しみを越えて

授かった命を失ったのは、マリアさんが36歳の時でした。伝統的な助産師のもとで行われた自宅での出産。母子ともに危険な状態に陥り、自身は一命を取り留めたものの、赤ちゃんは命を落としてしまいました。「安全な分娩に関する知識がないために、地域で受け継がれてきたやり方が正しいと信じ続けている人たちがいます。私自身もかつてはそうでした。通っている教会ではみんな伝統的な方法を信じています。けれど、この慣習は危険です。古い考え方が安全な出産を阻んでいるのです」とマリアさんは訴えます。

彼女が生まれ育ったジンバブエ北部では、古い慣習が根強く残り、地域の伝統的な助産師の立ち会いのもと、自宅で出産する方法が長くとられていました。出産に限らず、近代的な医療機関の受診や薬の処方、予防接種といったものも、人々に敬遠されていました。しかし閉鎖的な考えや、不衛生で適切な分娩介助を伴わない出産は、妊産婦と子どもの命を危険にさらします。

悲劇から2年、まだ心の傷が癒えないなかで、マリアさんは新たな命を授かりました。しかし喜びと同時に、また死産の苦しみを経験するのではないかという不安が生まれ、心休まらぬ日々が続いたといいます。

そんななか、マリアさんの暮らす地域で、研修を受けた保健員が派遣され、出産や新生児・乳児の保健、子育てに関する知識を地域の人々に伝えるユニセフの支援プログラムが始まりました。「この取り組みを通して、妊産婦健診や衛生的な施設で出産することの大切さを学ぶことができました。また、私たちには、どこでどのように出産するかを選ぶ権利があることも知りました」と語るマリアさん。保健員の話を聞いて近代的な出産方法のメリットを知った彼女は、医療施設での出産を希望し、産科クリニックへ通いはじめました。

妊婦健診を経てクリニックでの出産を経験したマリアさん。「自宅出産では、不衛生な環境で、殺菌していない分娩器具が使われたりしていました。でも今回は、設備の整ったクリニックで看護師さんの介助を得て安心して出産することができました。子どもも健康でとても幸せです」と話します。さらにマリアさんは、子どもたちが予防接種などの保健サービスを受けられるよう、出産後も定期的に病院に通い、自身の経験を地域の人々に伝える活動もはじめました。「国中の母親たちに、危険で有害な出産方法に〝NO〟ということができることを知ってほしいのです。私のような悲しみをだれにも感じてほしくないから」

ジンバブエ北部の中央マショナランド州では、2020年に約7000人の妊婦がこのプラグラムの支援を受けました。ユニセフの子どもの保護専門官ベサニー・スターリングは「支援プログラムを通じて母子の命を守れるのはとてもすばらしいこと。この地域で起きている死産の多くは、防ぐことができるものです。このように地域の人々とユニセフが協力して取り組めば、社会に変化をもたらすことができるのです」と活動の重要性を語ります。現在、5歳未満児の死亡率と新生児の死亡率はいずれも、1990年の約半分にまで改善しています。生まれてくる命と母親の命を守るため、ユニセフは今後も支援を続けていきます。

面積:38.6万平方キロメートル(日本よりやや大きい)

人口:1,509万人(2021年、世界銀行)

5歳未満児死亡率:55/1000出生あたり(2019年)

乳幼児の栄養状態はその命と健康に直結します。ジンバブエの国内調査によると、2018年に2.5%だった生後6カ月以上~5歳未満児の消耗症(急性あるいは重度の栄養不足から生じる状態)の割合が、2020年には4.5%、2022年には7.2%と増え続けています。これを受けジンバブエでは2022年に栄養分野での支援を拡充。ユニセフの支援がより多くの子どもたちと家族に届けられました。簡易に栄養状態が分かる上腕計測メジャーを使用した診断は、目標の約2倍となる約210万人の子どもたちに実施。免疫力を高めるビタミンAの投与は、2021年の22%から2022年には33%へと増加。栄養治療食も在庫が枯渇していた医療施設の97%に供給しました。そのほか、地域住民への食事指導なども行い、消耗症に陥った子どもたちのうち71%の回復に貢献しました。

※データは主に外務省HP、『世界子供白書2021』による

※地図は参考のために記載したもので、国境の法的地位について何らかの立場を示すものではありません