世界の現場から

架け橋になる場所《ポーランド》

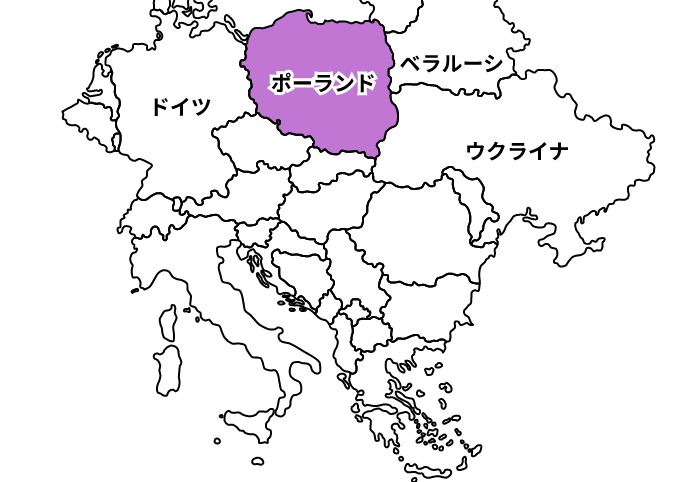

Polandポーランド

─ウクライナ避難民のために

「ボ…ボ…、…ア、ボ…ア、…ボア!」元気な声が響く教室。声の主は、10歳のオレクシーくんです。教員のアグニェシュカさんが「ボア(Boa)」の正しい発音を教えたあと、練習帳の絵を指し示しながら「『ボア』の意味は何でしょう?」と尋ねると、オレクシーくんは「へび!」と誇らしげに答えます。

ポーランドの首都ワルシャワにあるオグニスコ・マレモント・センターは、ユニセフが支援する、障がいのある子どもたちのための教育施設です。ウクライナから避難してきた子どもたち向けに特別プログラムが行われており、現在20人が地元ポーランドの子どもたちといっしょに学んでいます。両親と兄とともに避難してきたオレクシーくんは、そのうちのひとり。

「引っ越してきた時は、ポーランド語がわからなくて大変だった。でも今は話せるようになって、生活しやすくなったよ。友だちもたくさんできたし、みんなと遊んでいる時間がとても楽しい」と目を輝かせます。毎日センターに通い、ポーランド語の能力を向上させただけでなく、地域から愛情をもって受け入れられていることを実感しています。

言葉が通じない場所で、新しく人間関係を築き、環境にとけこんでいくのはむずかしいことです。障がいのある子どもであればなおさらです。

「オレクシーくんたちが地元の子どもと学び、助け合い、ともに何かに取り組める環境をつくるために、私たちはできる限りのことをしています」とセンターの養護員でコーディネーターのマルタさんは言います。「こうした時間が、国籍や性別、宗教をこえて、人と人との信頼関係を築いていくと信じています」

ウクライナで紛争が激化した際、マルタさんは同僚と協力して、避難してくる子どもたちの生活を支えるため、特別なプログラムを組むことを決めました。ウクライナ出身の職員を増やし、ポーランド語指導のための個別指導の時間を設けたほか、ウクライナとポーランドの子どもたちがともに学ぶ機会もつくりました。さらに、子どもたちを音楽やテレビのスタジオ見学などの施設の外へ連れて行ったり、木材でおもちゃを製作するワークショップを開催するなどして、子どもたちの興味や嗜好、探究心を育むさまざまな活動を行っています。

「ユニセフの支援のおかげで、子どもたちにさまざまな機会を提供することができ、今、その成果を実感しています。子どもたちはここに来て新しい友だちと出会い、同じ空間でいっしょに遊ぶことを楽しんでいるのです」と、センターの家族支援部門で働くカタジナさんは語ります。

こうしたセンターでの取り組みは、子どもたちの家族へも広がっています。「保護者よりもポーランド語が上手なウクライナの子どももいます。簡単な通訳なら、子どもたちがやってくれますよ」とカタジナさん。

センターでの学びは、子どもたちの家族が新たな土地に適応していくことにも一役買っています。センターは子どもたち同士ばかりでなく、子どもたちの家族と地域社会をつなぐ架け橋になっているのです。

面積:32.2万平方キロメートル(日本の約5分の4、日本から九州・四国を引いた程度)

人口:約3,801万人(2022年4月:ポーランド中央統計局)

5歳未満児死亡率:4/1000出生あたり(2019年)

2022年12月時点でウクライナからポーランドへ逃れてきた人の数は150万人以上。近隣諸国の中で最も多くのウクライナ難民を受け入れています。避難先での生活の中で、多くの子どもや家族が困っているのが言葉の壁。ユニセフがポーランドで生活するウクライナの子どもたちを対象に実施したアンケートによると、現地の学校に進学しない理由として最も多く挙げられたのが「ポーランド語が話せないこと」(25%) でした。ユニセフは、子どもたちが直面するこうした課題を軽減するため、ウクライナ出身の教員や通訳者の雇用、ポーランド語指導ができる教員の養成のほか、語学学習を目的とした国内各地でのサマーキャンプの支援などを行っています。2022年のサマーキャンプにはのべ10万人のウクライナの子どもたちが参加。ポーランドの言語と文化を学びました。ユニセフは、ポーランドをはじめとする周辺国で、故郷を離れて暮らさざるをえない子どもたちが学び続けられるよう、環境づくりの支援を続けています。

※データは主に外務省HP、『世界子供白書2021』による。

※地図は参考のために記載したもので、国境の法的地位について何らかの立場を示すものではありません