特集

母と新生児のために

生まれてくる命を守りたい。

この切なる願いのもと、国際社会は協力して歩みを進め、

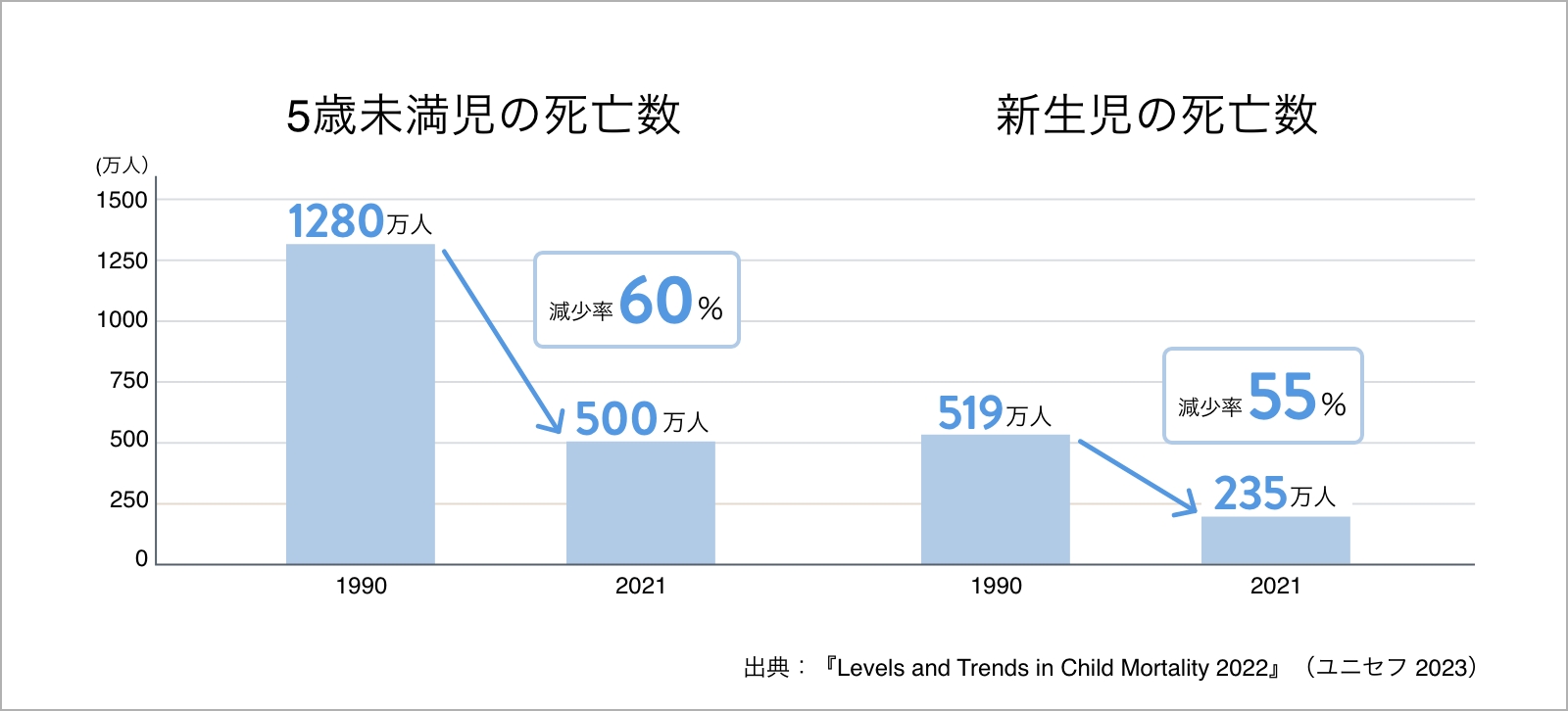

今世紀に入り、5歳未満児の死亡率は半減しました。

めざましい成果の一方で、近年、ある傾向が顕著になっています。

5歳未満の子どもの死亡数において、

生後1カ月以内の新生児の死亡の割合が高まっているのです。

国や地域によっては、妊産婦が命を落とす件数も増えています。

母親と新生児を守るためにできることはなにか。

あらためて、考えてみたいと思います。

ユニセフは今年2月、2020年の1年間で、28万7千人の妊産婦が世界で命を落としたとする報告書を発表しました。00~15年に大きく改善したものの、16~20年は足踏み状態で、一部地域で上昇しています。

国連が区分する世界8地域のうち、16~20年に妊産婦死亡率が低下したのは、「オーストラリア・ニュージーランド」と「中央・南アジア」の2地域のみ。「欧州・北米」と「ラテンアメリカ・カリブ海諸国」では上昇し、それ以外の地域は横ばいでした。

妊産婦の死亡が多いのは、世界の最貧地域や、紛争地帯とその影響を受けている国々。2020年、全妊産婦死亡の約70%は、サハラ以南のアフリカに集中していました。また、深刻な人道危機に直面している9カ国(*)に限っていえば、世界平均の2倍以上になっています(出生10万人あたり551人、世界平均は223人)。

妊産婦が命を失ってしまう主な原因は、重度の出血、高血圧、感染症、人工中絶による合併症、基礎疾患。これらによる死は、質の高い医療を受けることができればほぼ防ぐことができます。妊婦健診、専門技能を有する医療従事者による分娩介助、必要に応じた緊急産科新生児ケアといった出産に関わる医療のほか、栄養管理や予防接種などの母体の健康づくりにつながる保健サービス、妊娠の適切な間隔などの家族計画を学ぶ機会の提供など、あらゆる基礎的な保健医療の活動を包括する、地域を中心とした「プライマリ・ヘルスケア」を実現することで、妊産婦の命は守ることができるのです。

しかし、プライマリ・ヘルスケアの制度拡充への資金不足、訓練を受けた医療従事者の不足、医療物資の供給網の弱さなどが、最貧地域や紛争地での実現を妨げています。また所得や教育、人種、民族を理由に社会的に疎外され、基礎的なケアや支援を受けにくい状況にある女性たちは、妊娠中、自身や胎児の命を奪いかねない疾患に苦しむ可能性が高くなります。新しい命を授かった母を守れるかどうかは、社会のなかのさまざまな格差や差別の問題とも深く結びついています。

*…イエメン、ソマリア、南スーダン、シリア、コンゴ民主共和国、中央アフリカ共和国、チャド、スーダン、アフガニスタン

生後1カ月以内に子どもが死亡する確率を示す新生児死亡率は、1990年の37人(1000出生あたり)から、2021年には18人に減少。死亡数は、1990年の519万人から、2021年には235万人に減少しました。しかし、新生児死亡数の55%という減少率は、5歳未満児死亡数の減少率60%と比較すると緩やかです。その結果、5歳未満児の死亡率が世界的に低下しているなか、生後1カ月以内の新生児の死亡の割合が高まっています。

2021年、235万人の子どもが生後1カ月以内に命を失いました。毎日約6400人が亡くなっていることを意味します。新生児死亡の約3分の1は生後1日以内に、4分の3近くは1週間以内に起きています。子どもの命を守るには、生後数日間がカギ。生まれたばかりの、脆弱な赤ちゃんの命をつなぐことが、今、あらためて課題になっています。

新生児死亡の約80%は、早産、出生時窒息などの分娩中の事故、先天性異常、下気道感染症に関連する合併症が原因です。これらによる死の多くは、基礎的な産前産後ケアのなかで適切な予防や治療を提供できれば、防ぐことができます。

ユニセフは、新生児のみならず、妊産婦や、死産になりかねない子どもの命と健康を守るため、世界中で取り組みを続けています。

エチオピアのベニシャングル・グムズ州は、国内でもっとも新生児死亡率が高い地域です。1000人の新生児のうち55人が死亡しており、世界的にみても新生児死亡率が高いエチオピアの全国平均33人をも大きく上回っています。また、5歳未満の子どもの死亡数も国内で2番目に多い地域です。民族対立が激しく、治安が悪いうえに、地域住民の健康意識が低く、医療サービスの質の低さや医療物資の不足などにより、プライマリ・ヘルスケアのシステムの確立が遅れ、母子保健サービスが妨げられていることが原因です。

この地域でより多くの赤ちゃんと母親を救うために、ユニセフは5年間の支援プロジェクトに取り組んでいます。保健施設の機能を向上させ、住民の健康意識を改善することに重点を置いたこのプロジェクト。母子を救うために奮闘する、医療従事者たちの活躍をお伝えします。

エチオピアの農村部では、妊婦は妊娠期間中、町の保健センターで2回、村の保健所で2回の少なくとも4回の健診を受けることになっています。アグーシャ村の経験豊富な地域保健員であるサディアさんの仕事はまず、村の妊婦を特定し、登録すること。次に彼女たちに、超音波検査などの高度な検査ができる町の保健センターで最初の妊婦健診を受けるよう勧めます。この最初の健診結果にもとづき、サディアさんたち地域保健員は、村で妊婦の経過観察をし、必要な支援を提供していきます。

月に一度、村の妊婦に集まってもらい、「妊婦の集い」も開催しています。女性たちが互いに励まし合い、妊婦健診の受診が遅れた人をサポートしたり、さまざまな経験を共有したりします。妊娠中や出産時、そして産後間もない時期に、母親と赤ちゃんが気をつけるべきことや、とるべき行動を学ぶことができる場になっています。

アグーシャ村のケリマさん(28歳)は、第2子を妊娠後、激しい頭痛、めまい、疲労感などの体調不良を感じるようになりました。妊婦の集いに参加していた村の女性たちにならい、地域保健員のサディアさんに相談にいきました。

当時のケリマさんの状態についてサディアさんは「脈拍、呼吸、体温、血圧、意識レベルなどのバイタルサインを確認したところ、血圧が高かったんです。心配だったので、近隣のアソサ病院で経過観察するようにアドバイスしました」といいます。

サディアさんの助言にしたがい、ケリマさんは病院で数日間の治療を受けました。しかし2カ月後、彼女はふたたびアソサ病院に入院することになってしまいました。

「深刻な事態になりつつあることが、自分でもわかりました」とケリマさん。「薬をもらって家に戻りましたが、自分と子どもになにが起こってしまうのか、不安でたまりませんでした」

ケリマさんの状態を知ったサディアさんは、保健所で定期的に彼女の経過観察をし、家庭訪問もするようになりました。「ケリマのような若い妊婦の血圧がこれほど高くなることは、あまりないことなのです。彼女をケアして安全に出産してもらうことが、私にとっても大事な仕事でした」

ケリマさんの自宅が保健所の近くだったこともあり、ふたりは毎日のように顔を合わせました。サディアさんは、ケリマさんに薬を飲ませ、十分な休養をとらせ、継続的に健康状態を確認するなど、支援を続けました。「いつケリマに危険が迫るかわからなかったので、いつも気を配っていました。なにが起きてもおかしくないという思いがあったんです」

不安定ながらも、サディアさんの支援を得て妊娠期を乗り越えたケリマさんは、大事を取って、予定日前から入院。数日後、無事、元気な男の子を出産しました。赤ちゃんの大きな泣き声が響き渡る瞬間、それは、地域と医療従事者が一丸で取り組んだ妊婦健診と支援が実を結んだ瞬間でもあります。

「サディアがいなかったら、この子ハルンを無事に産めていたかどうか。何カ月ものあいだ、彼女が妊娠・出産期の私をずっとケアしてくれていました。今では家族のような感じです」と晴れやかな顔でケリマさんはいいます。

今、ケリマさんの息子ハルンくんは生後3日目です。自宅では、家族や近所の人たちが食べ物やお祝いを届けてくれる一方、地域保健員のサディアさんが、生まれたばかりのケルンくんの様子を診るのに忙しくしています。産後早々の母子の訪問健診中なのです。サディアさんは、ハルンくんの呼吸をチェックし、感染症にかかっていないかを確認。ほかにも、母乳育児の大切さや感染症予防のために気をつけること、新生児に必要なケアについて、母親のケリマさんにガイドブックを渡し、その場で教えています。

生後数日間が母子の命と健康を守るカギです。予防や治療が可能な病気が原因で母親や新生児が命を落とすことがあるなか、サディアさんが行っているような、産後早期の訪問健診を提供することで、健康確認のほか、新生児の適切なケアを学ぶ機会にもなり、母子を守ることができます。

ただ、すべての子どもが、ハルンくんのように健康に生まれてくるわけではありません。早産や合併症をもって生まれた子どもたちには、医療従事者による専門的なケアが必要です。この州の医療従事者の能力を強化するプログラムの一環として、ユニセフは、新生児の緊急ケアに関する臨床指導とトレーニングも実施しています。アソサ病院の新生児集中治療室で、早産の子どもを注意深く観察している看護師のローダさん。彼女は、ユニセフのトレーニングを受けたひとりです。「私たちが受けたトレーニングは、質の高い医療サービスを提供するのに役立つと思います。私自身も母親ですが、緊急産科新生児ケアの仕事を通して、赤ちゃんが生きのびる手助けができること。そのことに、なににも代えがたい満足感を感じます」と語ります。

母親と新生児の健康は密接な関係にあります。エチオピアのアグーシャ村の事例のように、それぞれの命と健康を守るためには、妊娠から出産、産後まで、切れ目ない支援策を提供することが大切です。具体的には、①妊婦健診、②出産時の専門技能を有する助産師などの立ち会い、③緊急産科新生児ケア、④十分な栄養、⑤出産後ケア、⑥母子の健康づくりのための情報提供、⑦乳児への授乳とケア、⑧衛生習慣の啓発、を一貫した流れのなかで提供していくことです。それには、地域を中心としたプライマリ・ヘルスケアの枠組みを構築し、そのなかでさまざまな保健システムの施策を組み合わせ、妊産婦と新生児の命と健康のためのプログラムを実施していくことが、もっとも持続可能な取り組みです。

今の日本ではあたりまえのように受けることができる母子保健サービス。それがまだ構築されていない国や地域が世界にはあります。それでも、サディアさんやローダさんのように、新しい命を宿した母の体を守り、生まれてくる命をつなぎ、子どもたちの成長を願う気持ちは世界共通です。ユニセフは、行政と協力してプライマリ・ヘルスケアの枠組みを構築し、病院や保健センターなどの医療施設を整備し、そこで働く医療従事者たちの技能向上を後押しすることを通じて、世界のどこでも、お母さんと赤ちゃんの命が守られ、子どもたちが元気に成長できるよう支援活動を続けています。