culture

テーマ「夏休みのおすすめ作品」

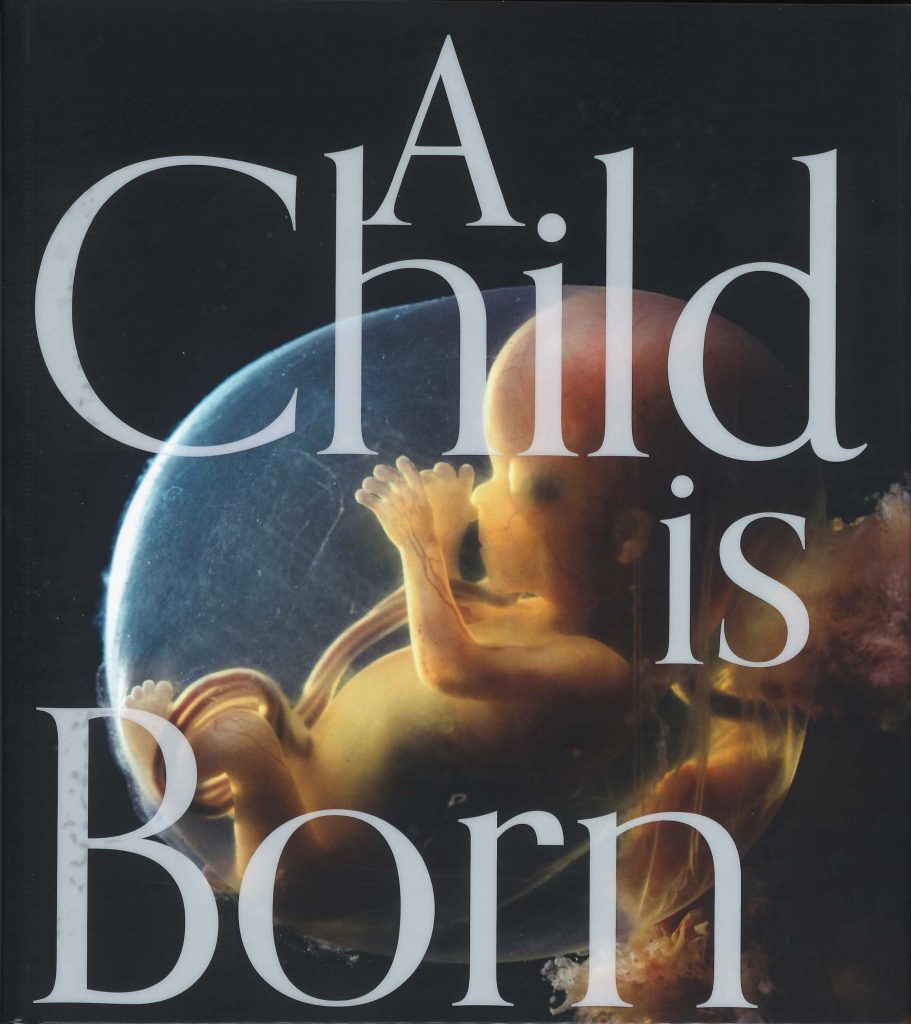

ヒトはどのようにして生まれてくるのか――受精から誕生まで、胎内の様子を独自の撮影技術を用いて記録し、1965年の発刊当初、全米で反響を呼んだ写真集です。

撮影者は、スウェーデンの科学写真家・フォトジャーナリストのレナルト・ニルソン。一連の写真で科学と芸術の壁に挑んだ功績を記念し、同氏の名をつけて創設された賞は、科学写真界のノーベル賞といわれています。

「2001年の米国同時多発テロが引き金となりイラク戦争が勃発した頃、西海岸の多くのクリニックや出産準備クラスにこの本が置かれていて、いつも誰かがながめては感動で涙ぐんでいました。お腹の大きなママたちやそのパートナーは『この本こそ、戦争や暴力にとりつかれた世界の指導者たちに届けられるべきだ』と口々に訴えていました」と米国での出産経験をもつ編集委員は証言します。

発刊以来、世界20カ国以上で翻訳され、約60年にわたって重版を重ねる本書。じっと見ているだけで涙がこみあげ、世界中の人々が愛おしく思えてくる│そんな、神秘の宝箱のような1冊です。

おばあちゃんが話してくれたのは、子どもの頃、「絵描きさん」のアトリエで過ごしたひと夏の日々。「絵描きさん」とふたり、いっしょに海へ行き、ごはんを食べ、本を読み、絵を描き、逆立ちの練習をして……。当時小学生で、いやなことがあって学校に行けなくなっていたおばあちゃんの心は、少しずつ開かれていきます。

作者の堀川理万子さんは、「絵描きさん」のモデルとなった絵の先生について、「わたしにとってはじめての、子どもを 〝子どもあつかいしない〞 おとなでした」と話します。親とはちがう距離感で認めてくれるおとなの存在は、さまざまな形で子どもの持っている世界をひろげてくれるのでしょう。

ページをめくるたびにはっとさせられる、映画のワンシーンのようなたたずまいの絵。ディテールに描き込まれた豊かな語り。色あせない大切な日々を想って、おばあちゃんが「わたし」へ贈る言葉が心に残ります。「このことをずっとおぼえていたいって、そんな日が、きっとあなたをまってるわ」

Bunkamuraドゥマゴ文学賞(2021)、講談社絵本賞(2022)、小学館児童出版文化賞(2022)受賞。

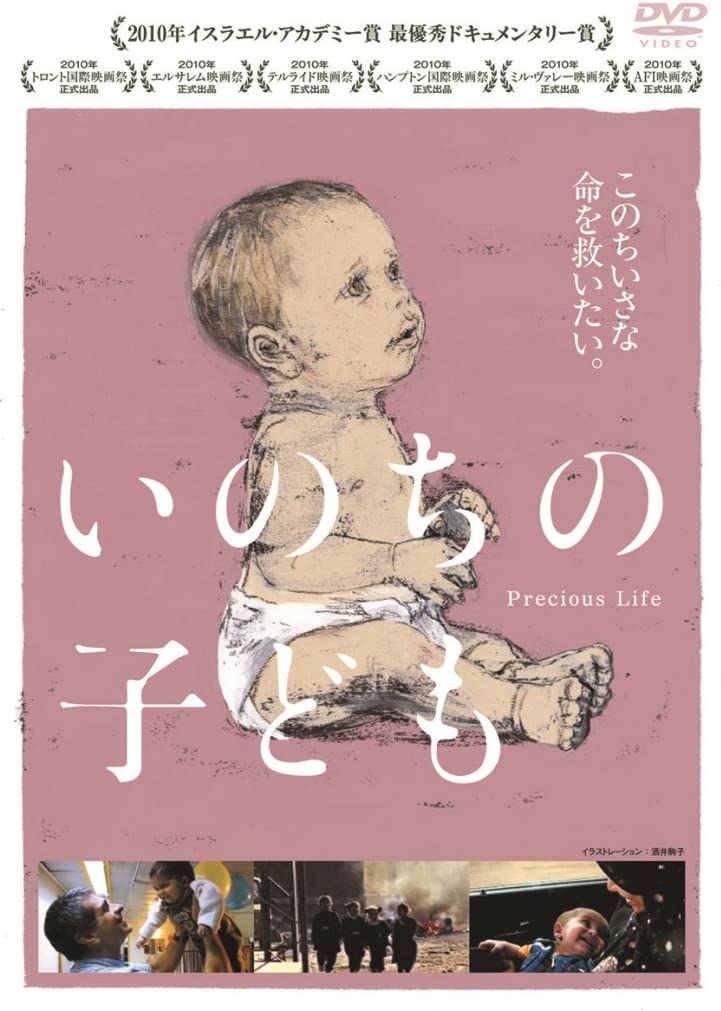

今なお続くパレスチナ・イスラエル紛争を背景に、対立に翻弄される、ひとつのちいさな命をめぐるドキュメンタリー映画です。

移植手術が必要なパレスチナ人の赤ちゃんがイスラエルの病院に運ばれました。医師やジャーナリスト、匿名で手術費用を寄付してくれた男性など、イスラエルの人々が民族や宗教の対立を超えて立ち上がります。想いはただひとつ、「このちいさな命を救いたい」。けれども、紛争が激化して国境も封鎖され、行く手にはさまざまな困難が――。

赤ちゃんを救おうと力を尽くすイスラエルの人々の姿や、プロパガンダに利用されているのではと当初は疑心暗鬼だったパレスチナ人の母親が時間をかけて築いていくイスラエル人の医師との信頼関係に、未来への希望を感じます。一方で、爆撃で一瞬にしてパレスチナの子どもたちの命が奪われていく現実も、映像で突きつけられます。

ウクライナ、シリア、スーダン……子どもたちが犠牲となる紛争が終わらない今、一人ひとりの命の尊さについて考えさせられる作品です。

映画『いのちの子ども』予告篇はこちら

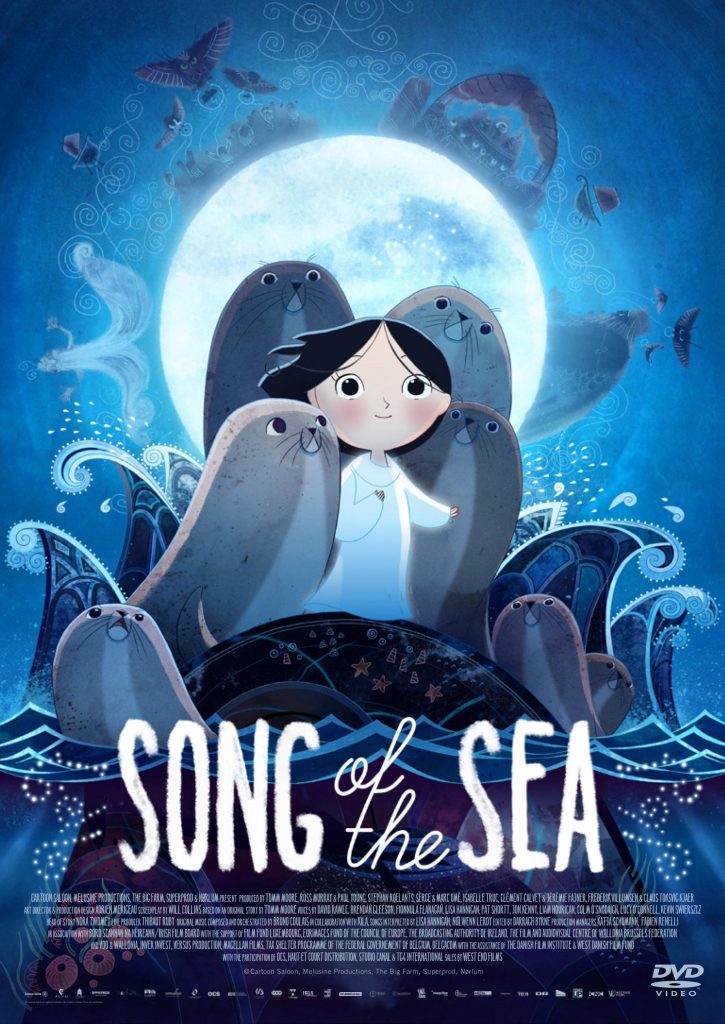

このまま絵本の世界に入り込んでしまえたら。子どもの頃、そんな想像をしたことはありませんか?

本作は、動く絵本のなかに引き込まれていくような鑑賞体験ができる映画です。ふだん見慣れている日本のアニメーションとはまた違う、奥行きを排した二次元の、温かみある手描きで描き込まれた背景。舞台はアイルランド。海、灯台、そして幻想的な美しさで立ち上がる神話的世界で、幼い兄妹が大冒険します。

兄妹は、海に入るとアザラシに姿を変える妖精〝セルキー〞と人間の父親とのあいだに生まれた子どもたち。兄ベンは、妹の出産時に母が亡くなったと聞かされていて、妹のシアーシャに冷たくあたります。それでも兄を慕うシアーシャのかわいさには胸を打たれますが、その妹がフクロウの魔女にさわられてしまい――。

伝説の「海のうた」が声を取り戻し、世界と人々が再生していくラストシーンは特に印象的。絵画のように美しい映像にケルト音楽が響き渡る、詩情あふれる作品です。想像力の自由に触れたいとき、やさしさや穏やかさを感じたいときにおすすめ。アカデミー賞長編アニメ映画賞ノミネート作品。

映画『ソング・オブ・ザ・シー 海のうた』作品紹介はこちら